佛教財神信仰:世間與出世間的修行智慧

佛教財神信仰以“方便法門”將世人對財富的期盼化爲覺悟的橋樑。它不僅是祈福的象徵,更是融匯世間與出世間的智慧,指引行者在紅塵中以正心正念修心,超越執着,邁向內心清淨。

財神信仰的內涵

財神信仰源於佛教的包容演進。《阿含經》雖視財富爲貪執之源,倡導“少欲知足”,卻提出“佈施得福”,爲財富的正用奠基。大乘佛教興起,《維摩詰經》指出“資生之業皆順正法”,肯定財富若用於利他,便契合佛道。財神信仰由此成爲“方便法門”,以財富爲引,教人覺悟無常與空性。

佛教兩類財神

世間財神:如多聞天王(四大天王之一,象徵守護與富足),未開悟,側重賜予現世財富,助行者安頓生活,如祈求生意興隆。

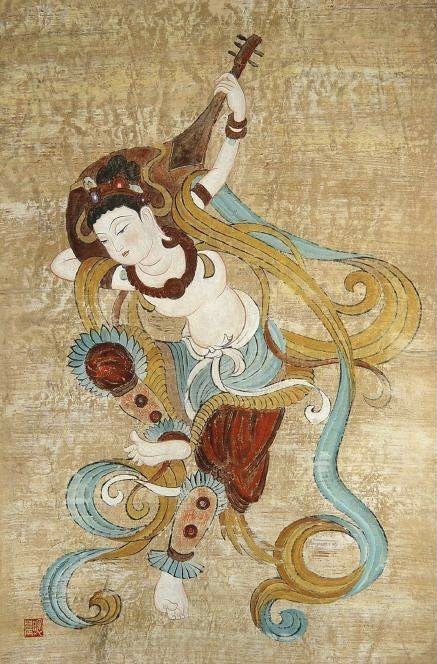

出世間財神:觀音化現是開悟的佛菩薩化身,兼顧物質與精神豐盛,引導行者通過佈施與禪修,證悟空性。

《楞嚴經》“隨緣不變,不變隨緣”道出精髓:信衆供奉財神,祈福之餘行佈施,既安頓現世,亦淨化內心。敬財神如敬師,專注內在成長;用財神如用友,平等合作但不執着依賴。此原則提醒行者以財神爲助緣,逐步從世間執着邁向出世清明。

世間與出世間

世間是無明下的輪迴,充滿無常與苦迫。《心經》雲“五蘊皆空”,財富如泡影,易生貪執。出世間則是智慧境界,非逃離現實,而是以覺知看破虛妄,於人間自在。

財神信仰聯結兩端。世間財神助人祈求富足,穩固生活根基;出世間財神教人以佈施斷貪,以禪修悟道。如舟渡海,財神載行者越過世間波濤,抵出世間的寧靜。中道智慧在此顯現:行者於經商養家中,以慈悲行事,以智慧無住,財富遂爲修行助緣。無論世間或出世間的財神,皆指向同一目標——從執着中解脫,活出清淨。

修行的發心

修行財神法門,始於正發心:

出離心:觀財富聚散無常,願從貪執解脫,求內心清淨。

菩提心:以財富爲助緣,行佈施利他,助人共登覺岸。

實踐上,正心正念爲本:

持戒:依五戒規範,確保財富正得正用。如經商者誠信經營,遠離欺詐。

佈施:將財富用於公益,如捐助貧苦或支持佛法,斷貪積福。

正念:於得失間覺知無常,面對財務起伏,默唸“諸行無常”,心不隨境轉。

智慧:研讀《金剛經》,明世間出世間無二,財富僅爲暫緣。

現代生活的啓發

今日,財神信仰深具意義。職場中,視工作爲道場,賺錢時以正念觀心,分享時以慈悲利他,如將收入用於助學;家庭中,與親人分享資源,培養慈悲心。社會中,佈施呼應公益,財富的正用促成共好。面對經濟壓力,財神教人以無常觀安頓內心,保持清淨。

需謹防貪求或迷信。《六祖壇經》雲:“佛法在世間,不離世間覺。”供奉財神,當以正心爲本,視財富爲助緣,而非執着之的。

以財富爲舟

財神信仰是佛教智慧的縮影,世間財神安頓生活,出世間財神指引解脫,共同以財富爲舟,載行者從紛擾航向清淨。敬財神如敬師,用財神如用友,行者以出離心發願,以菩提心佈施,於點滴中修正念,悟無常與慈悲。六祖慧能言:“離世覓菩提,恰如求兔角。”真正的富足,不在外物,而在覺醒的澄明與慈悲的溫暖。

2 comments