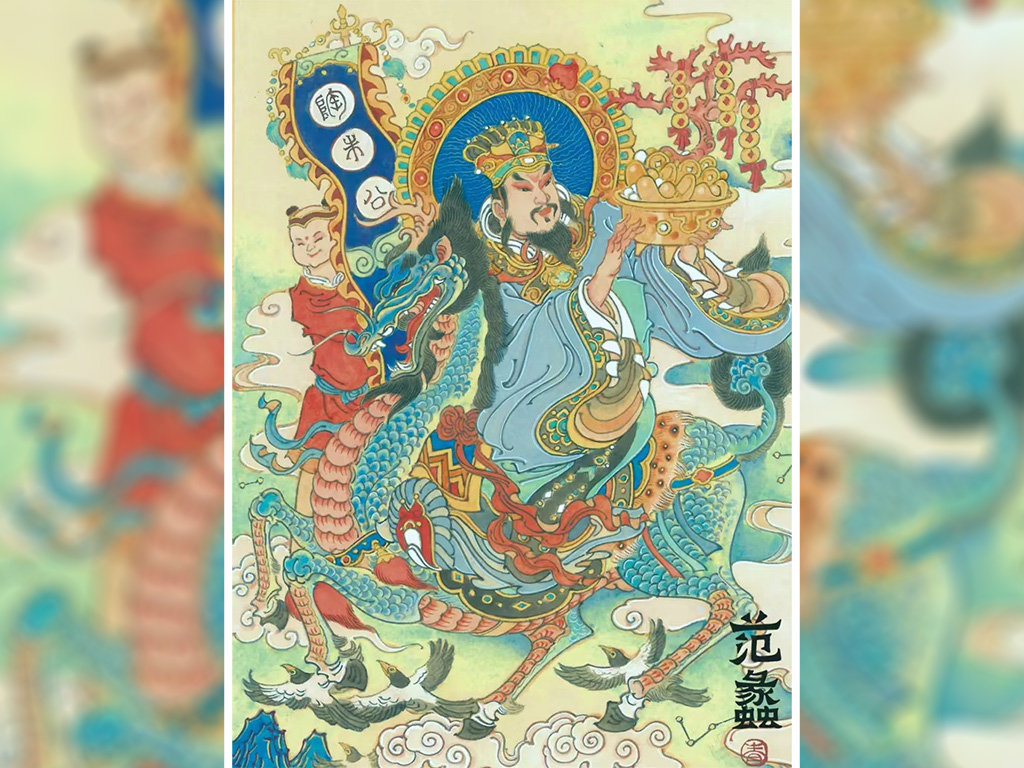

范蠡與西施 歷史、傳說與浪漫?

財小益 專欄

范蠡與西施的關係是中國歷史上一個兼具史實與傳說的複雜話題。作爲春秋時期越國的謀臣,范蠡因輔佐越王勾踐滅吳而名垂青史,西施則作爲“美人計”的核心人物,與范蠡的交集既是政治謀略的產物,又被民間賦予深情厚誼的色彩。

然而,西施是否被范蠡“物化”爲商品,這一問題不僅關乎兩人關係的本質,還涉及歷史語境與現代倫理的交鋒。本文將整合歷史記載、民間傳說及物化爭議,深入剖析這一關係的多重面向,探尋真相與意義的交織。

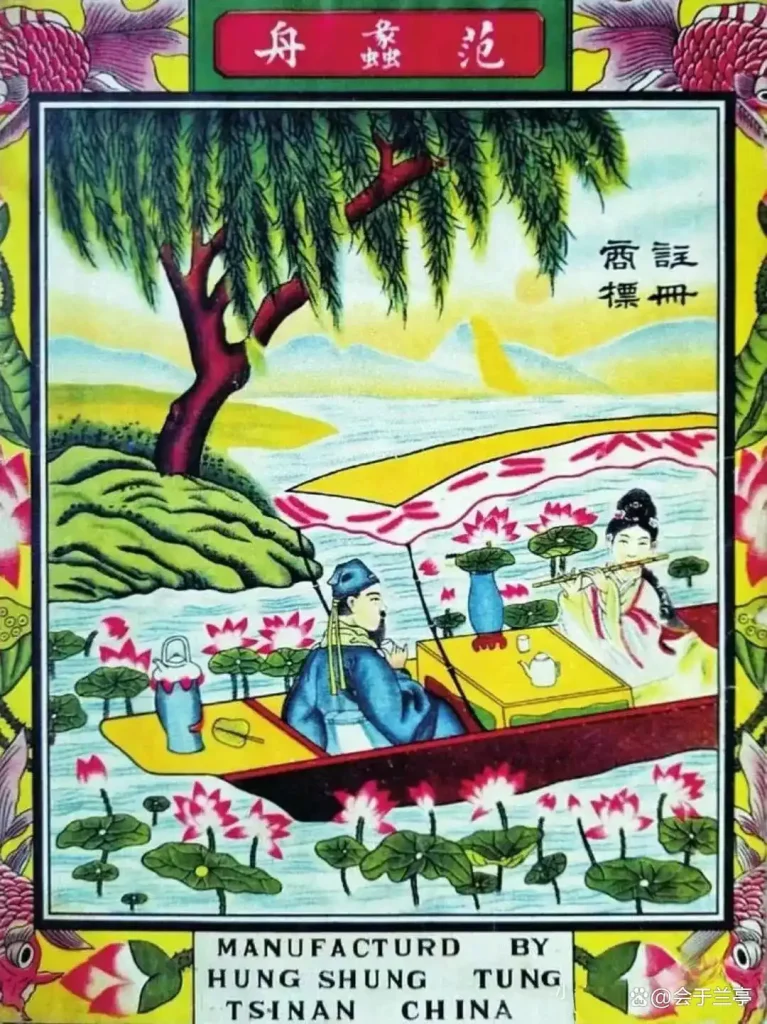

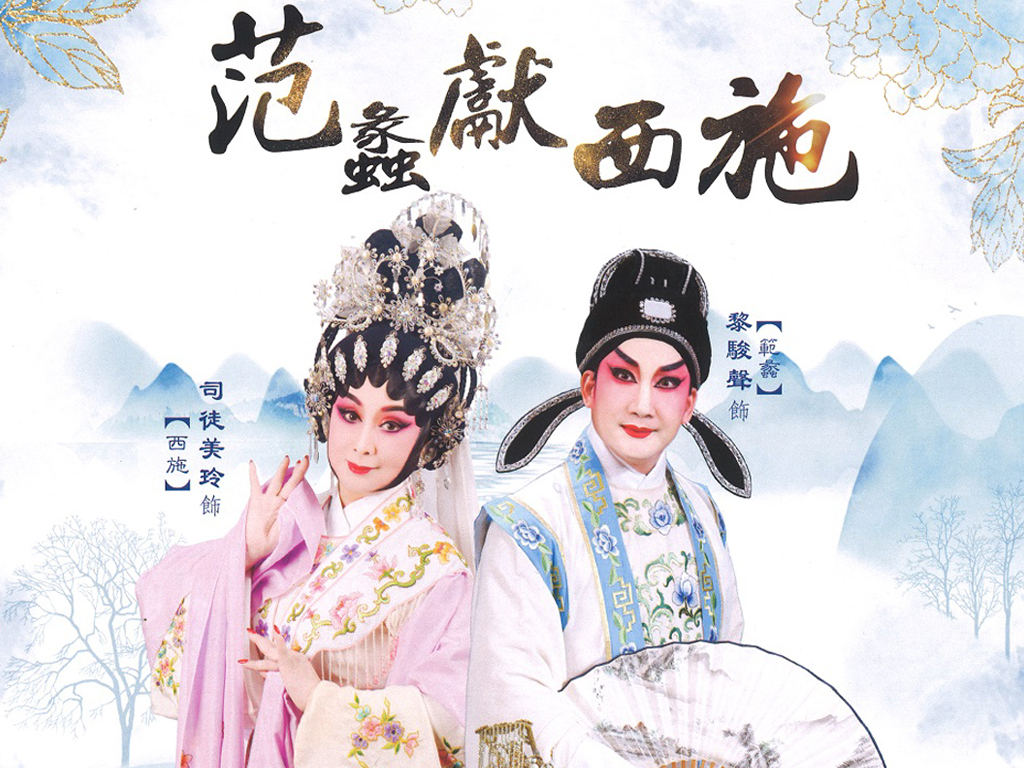

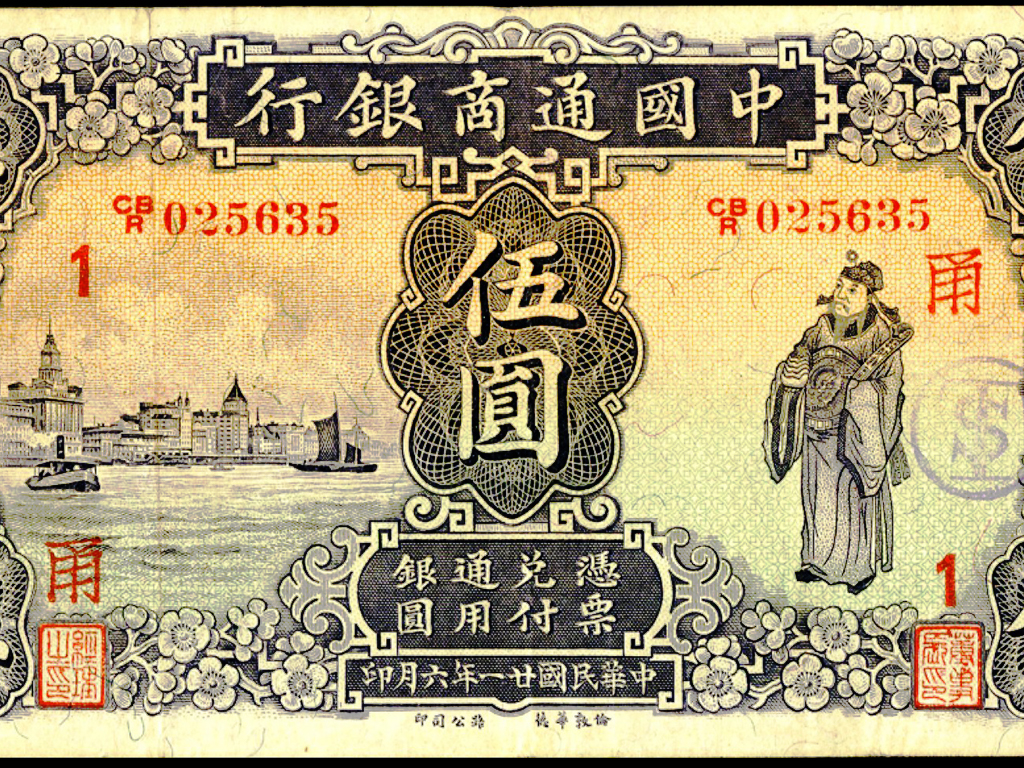

在正史中,范蠡與西施的聯繫始於越國復仇的戰略需求。《史記·越王勾踐世家》記載,公元前494年,越國在夫椒之戰慘敗於吳國,勾踐被圍會稽山,范蠡建議降吳以圖後計。歸國後,他與文種制定“十年生聚,十年教訓”的計劃,其中“美人計”成爲關鍵。《越絕書》和《吳越春秋》補充,范蠡在苧蘿山浣紗河發現西施,訓練其禮樂歌舞后獻給吳王夫差,成功擾亂吳國朝政,爲公元前473年滅吳奠定基礎。史料顯示,范蠡是勾踐的謀臣,負責執行國家戰略,西施則是被選中的工具,其美貌與才藝被包裝爲政治禮物,兩人的關係僅限於職務性互動。史書未提及私人情感,西施的結局也模糊不清——或被沉江,或被夫差帶走,未見范蠡隱退時與之同行的記載。《史記》僅記范蠡“浮海出齊”,隱退經商,留下空白供後人想象。與此相對,民間傳說賦予兩人浪漫色彩,稱范蠡在尋覓西施時被其美貌與品德打動,暗生情愫,滅吳後不願爲勾踐效力,遂攜西施泛舟五湖,隱居蠡湖(今太湖一帶),過上神仙眷侶的生活。《東周列國志》和《浣紗記》等作品進一步渲染這一情節,使之成爲范蠡神化的一部分。然而,這些故事缺乏史料支撐,學者認爲其可能是後人基於范蠡功成身退的智慧與西施獻身復國的犧牲,構建的理想化敘事,旨在彌補西施作爲工具的悲劇命運。

西施是否被范蠡“物化”爲商品的爭議,則需從歷史與現代雙重視角審視。在春秋戰國時期,獻美女作爲外交或軍事工具極爲常見,如《史記·貨殖列傳》提到的“女樂三千人”。范蠡獻西施給夫差,符合這一政治慣例,她被訓練後送往吳國,客觀上成爲交易中的“商品”,其個人意志被國家需求覆蓋。范蠡作爲執行者而非決策者,受勾踐指令行事,未見惡意或私利動機,其行爲是時代倫理的反映。當時女性地位低下,西施的命運由權力掌控,她的意願——無論被迫還是自覺——史書未予記載,工具化成爲必然。從現代性別平等視角看,西施被剝奪自主權,美貌與身體被包裝爲政治資本,明顯體現“物化”,范蠡作爲參與者難逃指責。然而,責難需考慮語境:他並非命運的最終決定者,且戰爭中無數人被工具化,這一行爲非其獨創。若傳說屬實,范蠡滅吳後攜西施隱居,則可視爲對其犧牲的補償,試圖打破其“商品”身份,賦予情感歸宿。綜合來看,西施在“美人計”中被“物化”有歷史依據,但責任更多歸於時代與勾踐,范蠡僅是執行者。若結合傳說,他可能是對其命運的救贖者。歷史上的職務性關聯與傳說中的情侶形象交織,使這一關係超越單純的“物化”指控,展現智慧、犧牲與人性複雜性。真相雖模糊,其爭議性恰恰凸顯了范蠡與西施故事的深遠魅力,成爲中華文化中永恆的傳奇。

Post Comment