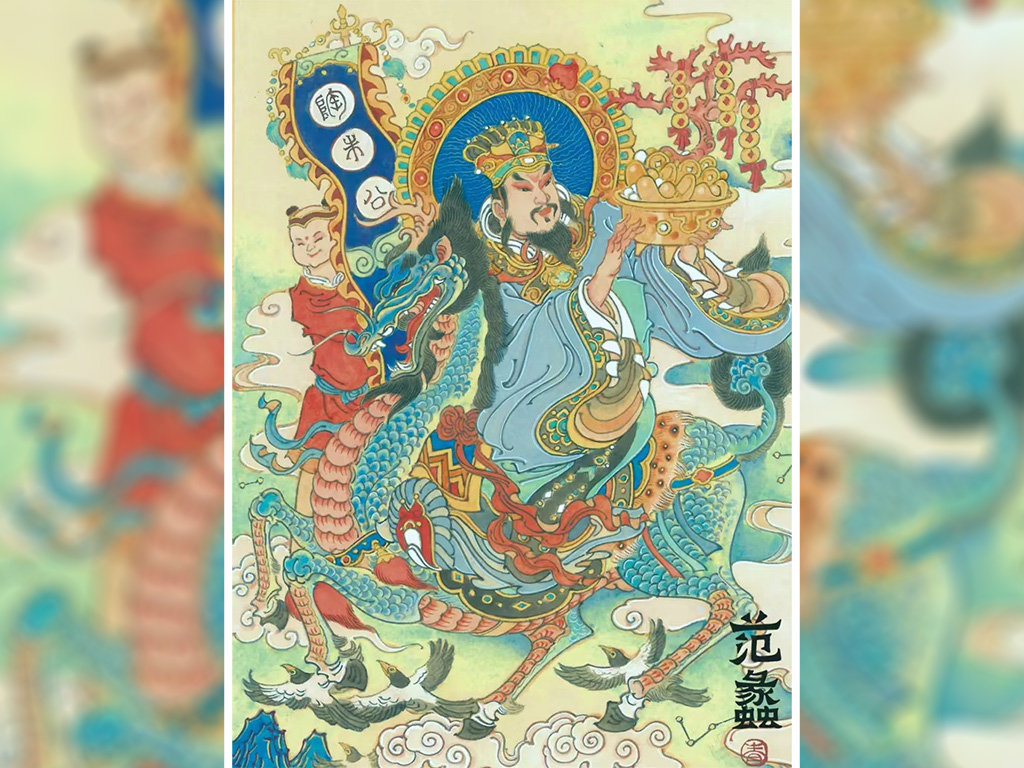

端木賜,子貢,一代儒商,西南財神

子貢

端木賜,字子貢,春秋末期衛國人(今河南省鶴壁市浚縣),生於公元前520年,卒於公元前456年,少孔子三十一歲。他是孔門十哲之一,以言語見長,被孔子譽爲“瑚璉之器”,意指其才華出衆。他在學業、政治和商業領域均有卓越表現。

端木賜像(臺灣故宮博物院藏)

子貢曾任魯國和衛國相國,展現出通達事理的政治才能。他最著名的事蹟是外交斡旋,當齊國田常欲攻魯時,他通過遊說使田常轉攻吳國,又說服吳、越、晉等國連鎖行動,最終實現“存魯、亂齊、破吳、強晉、霸越”,十年間五國局勢劇變,凸顯其戰略眼光。他與孔子的關係尤爲密切,資助孔子周遊列國,並在孔子去世後守墓六年,體現尊師重道。

此明版彩繪絹本《孔子聖蹟圖》其作者和年代不詳。全套共三十六幅,始於:尼山致禱。終於:漢高祀魯。其內容主要取材《史記·孔子世家》,亦兼採《孔子家語》、《論語》和《孟子》等,因事繪圖,緣圖配文,圖文並茂反映孔子一生行跡。此冊現藏於孔子博物館。此頁描繪孔子病重時,子貢前來探望,孔子向其表達“泰山其頹乎!樑木其壞乎!哲人其萎乎!”的感慨

儒商

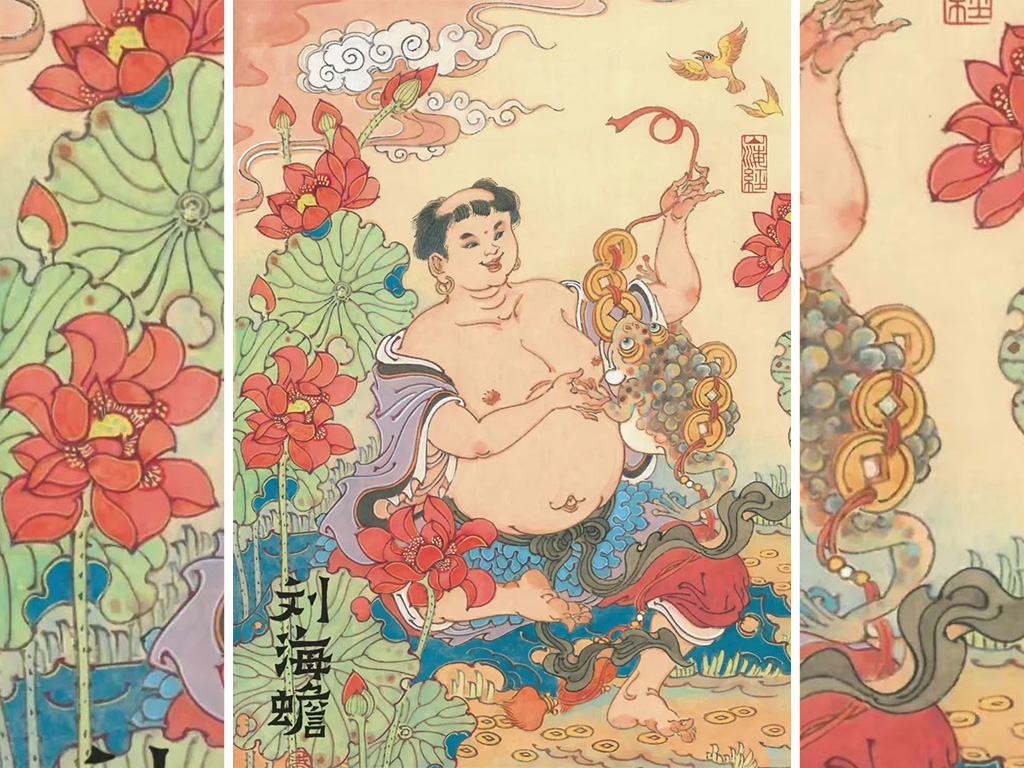

子貢的商業成就源於其敏銳的市場洞察力和誠信經營。《史記·貨殖列傳》記載他“好廢舉,與時轉貨資……家累千金”,意指他善於抓住市場時機。《論語·先進》載孔子評價:“賜不受命,而貨殖焉,臆則屢中”,表明他預測行情屢屢成功。例如,他可能通過低價收購魯國山地的木材或礦產,在需求旺盛的曹國高價出售,積累財富。司馬遷將其與陶朱公范蠡並列,稱其爲儒商初祖。

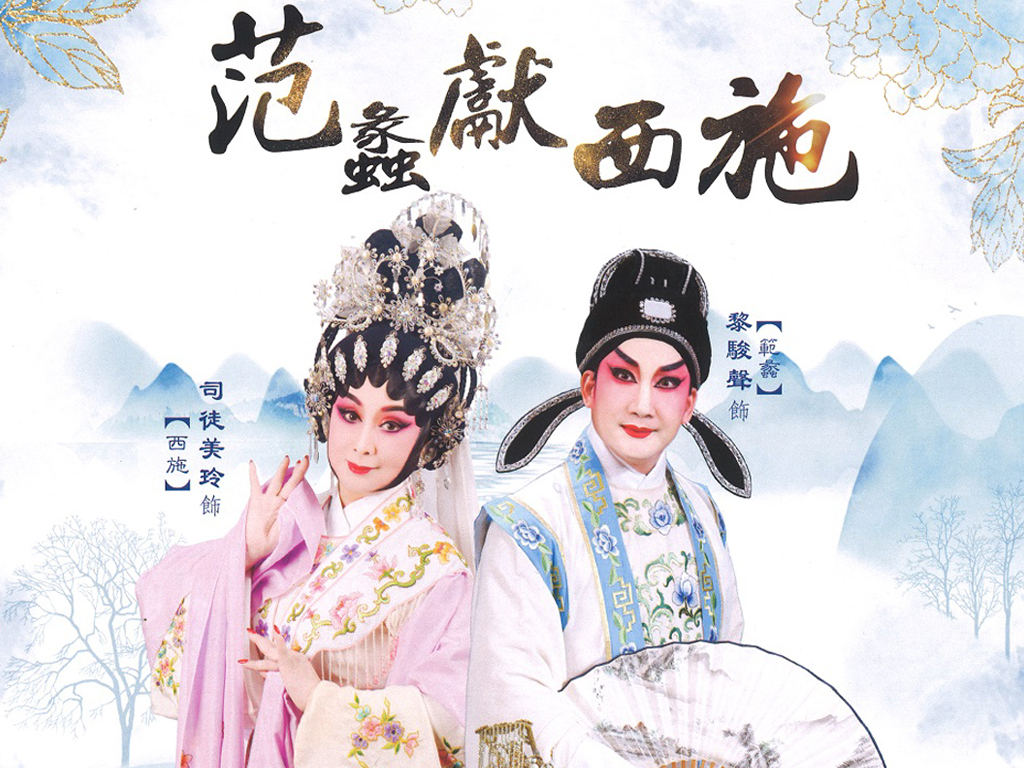

與范蠡注重實用主義的經商不同,子貢將財富用於支持孔子,體現儒家“義利兼顧”的原則。“儒商”這一提法並非子貢生時已有,而是後世對其特質的總結。漢武帝“獨尊儒術”後,儒家倫理滲透社會,子貢的事蹟在《史記》中被肯定,爲其“儒商”身份奠定基礎。唐宋時期,隨着商業發展,士商互動加深,“儒商”成爲特定稱謂,宋代學者常將其與范蠡對比,強調其“取財有道”。至明清,隨着商品經濟繁榮,“儒商”概念廣爲認可,子貢作爲其鼻祖的地位最終定型。

子貢在孔子周遊列國期間,曾協助化解危機。例如,匡地遇險時,子貢主動詢問緣由,孔子藉機闡釋對晉國賢臣竇鳴犢、舜華的敬重,暗示以德化險的智慧。

傳說

子貢的形象常被描繪爲儒生,手持書簡或算盤,象徵文商結合。“子貢贖人”是其著名軼事:他贖回魯國奴隸後拒絕國家補償,意在彰顯慷慨,但孔子批評此舉可能阻礙他人行善,體現其高尚品格與實用主義的碰撞。

明代《孔子燕居像》,孔子博物館藏

他還以謙遜維護孔子聲譽。當魯國大夫叔孫武叔稱“子貢賢於仲尼”時,他反駁道:“譬之宮牆:賜之牆也及肩,窺見屋家之好;夫子之牆數仞,不得其門而入,不見宗廟之美。”這一比喻凸顯其忠誠與謙遜。

神化

子貢的神格化源於多重因素。首先,其商業成就和“端木遺風”使其成爲財富象徵。其次,他守墓六年並支持孔子,體現了儒家孝義,符合神祇的道德要求,其財富被視爲德行的回報。

歷代追封推動其神化:唐開元二十七年(739年)封“黎侯”,宋大中祥符二年(1009年)加封“黎公”,明嘉靖九年稱“先賢端木子”。道教將其納入九路財神體系,指定爲西南財神。《道藏·洞真部》的《太上老君說五斗金章受生經》提到財神信仰與五行方位的對應,強調“德配財”的原則,子貢的誠信與文商結合契合這一要求。《道藏輯要·九天玄女青囊經》記載九方位神靈護佑人間,西南與“土德”相關,象徵財富積累,這爲其西南財神身份提供理論依據。其故里浚縣位於中原偏西,或進一步強化這一地理聯想。

民間傳播也至關重要。明清時期,子貢故事通過戲曲(如“子貢贖人”情節)和商人行會流傳。河南浚縣黎公祠(明弘治十二年建)成爲商賈祭拜場所,當地有“拜子貢,財源興”之說,強化其財神地位。

文化

作爲西南財神,子貢代表以文化修養爲基礎的財富積累,信徒多爲文人士大夫和商人。“端木遺風”影響深遠,明清徽商、晉商推崇其誠信原則,如徽商“不義而富且貴,於我如浮雲”與子貢理念相通。2022年香港中學文憑試提及“社企精神”與儒商文化相通,子貢被視爲先驅,其遺產激勵後世追求義利兼顧。

| 事件/成就 | 描述 |

|---|---|

| 出生與卒年 | 生於公元前520年,卒於公元前456年,衛國人(今河南省鶴壁市浚縣) |

| 孔子門下地位 | 孔門十哲之一,七十二賢之一,以言語見長 |

| 商業成就 | 在曹魯間貿易,家累千金,被譽爲儒商鼻祖 |

| 外交活動 | “存魯、亂齊、破吳、強晉、霸越”,十年間五國局勢變化 |

| 贖人軼事 | 贖回魯國人不取補償,孔子批評其可能不利於鼓勵他人行善 |

| 尊師行爲 | 孔子去世後守墓六年,維護孔子聲譽,謙稱自己不如老師 |

| 文化封號 | 唐封“黎侯”,宋加封“黎公”,明稱“先賢端木子” |

| 神格化 | 西南財神,象徵文商結合,深受商界與文人敬仰 |

端木賜從儒商鼻祖到西南財神的演變,源於其商業成就、誠信作風、對孔子的忠誠及歷代推崇。他的“儒商”身份在漢代奠基、宋代定型,神格化則通過官方追封、道教文獻支持與民間傳播實現。作爲西南財神,他平衡物質與精神價值,激勵世代追求財富與正直。

經商理念與典籍依據

| 理念分類 | 核心內容 | 典籍依據與案例 | 相關典籍 |

|---|---|---|---|

| 誠信爲本 | 強調信譽是立身之本,主張“去食存信”(寧舍物質保障也要維護信任)。 | – “民無信不立”(《論語·顏淵》) – 與孔子討論治國時提出“去食存信”的優先級(《論語·顏淵》) |

《論語》 |

| 義利並重 | 遵循儒家“義中取利”原則,反對唯利是圖,仗義疏財。 | – “君子之過也,如日月之食焉”(《論語·子張》) – “富者交焉,貧者贍焉”(《鹽鐵論》) |

《論語》《鹽鐵論》 |

| 市場洞察與預測 | 以“億則屢中”著稱(精準預測市場趨勢),善於根據時局調整策略。 | – “億則屢中”(《論語·先進》) – 通過戰爭動向判斷商品供需,低價購入戰備物資高價轉售(《史記·仲尼弟子列傳》《史記·貨殖列傳》) |

《論語》《史記》 |

| 仁和寬恕 | 主張“己所不欲,勿施於人”,強調商業競爭中的同理心與和氣生財。 | – “己所不欲,勿施於人”(《論語·衛靈公》) – “貧者贍焉”(《鹽鐵論》) |

《論語》《鹽鐵論》 |

| 個人成就 | 經商積累鉅額財富(“家累千金”“最爲饒益”),往來各國貿易。 | – “不受命而貨殖焉”(《論語·先進》) – “與時轉貨”(《史記·貨殖列傳》) |

《論語》《史記》 |

| 儒商傳統 | 將儒家“文、行、忠、信”思想融入商業實踐,開創道德與利益平衡的儒商典範。 | – 以儒學教化指導經商(《論語·述而》) – 司馬遷稱其“結駟連騎,束帛之幣以聘享諸侯”(《史記·貨殖列傳》) |

《論語》《史記》《鹽鐵論》 |

典籍出處:

- 《論語》:記錄子貢與孔子的對話,直接體現其商業倫理觀(如誠信、義利關係)。

- 《史記》:司馬遷在《貨殖列傳》《仲尼弟子列傳》中詳述其經商策略與成就。

- 《鹽鐵論》:漢代文獻強調子貢“義商”形象,突出其濟世與財富結合的特點。

核心理念關聯性:

- 子貢的經商思想以儒家道德爲核心(如“信”“義”“仁”),同時注重市場規律(“億則屢中”)。

- 其成功源於道德實踐與商業智慧的融合,成爲後世儒商的精神源頭。

Post Comment