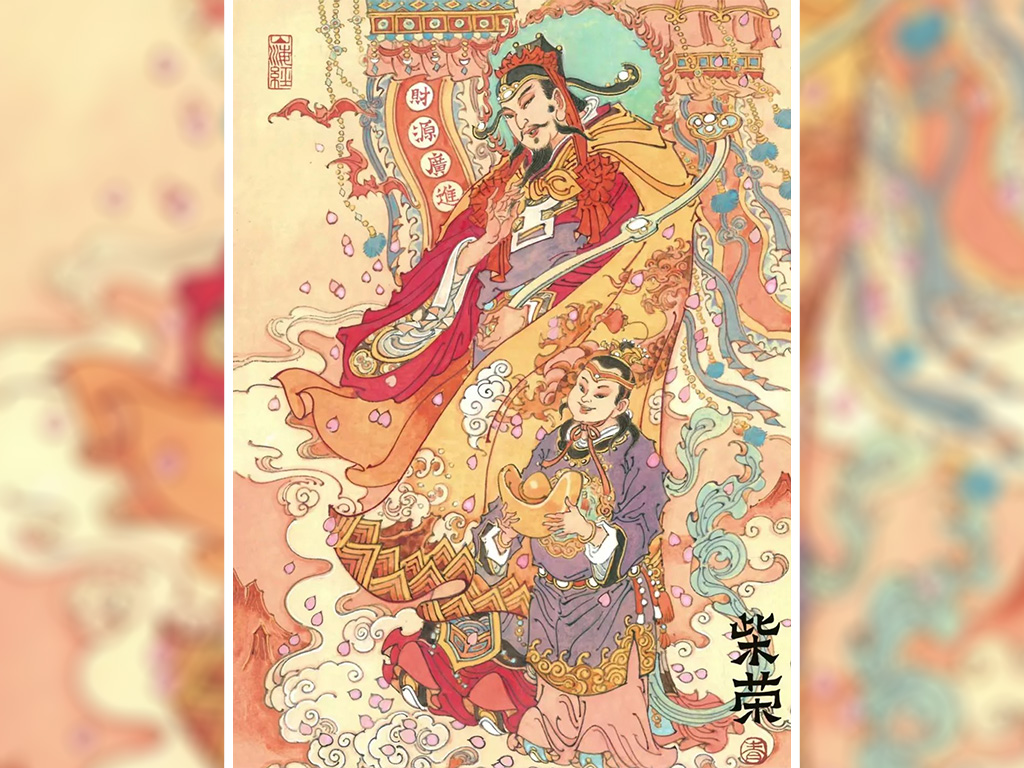

比干,殷商王子,東路財神

歷史與神話

比干(?—?),子姓,殷商沫邑(今河南衛輝)人,殷商王族宗室。商紂時宰相,商王文丁之子、紂王的王叔,爲三大忠臣之一,《論語》中稱王子微子、王子箕子、王子比干,爲「殷三仁」、被視爲是林姓的始祖、財神。

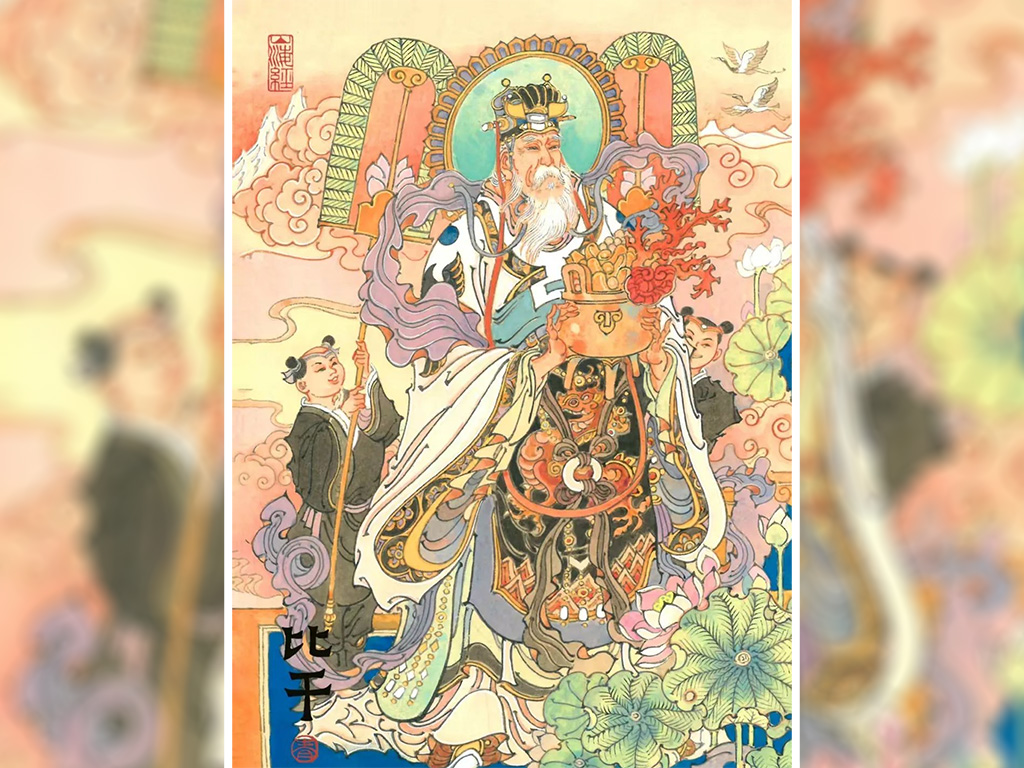

比干是商朝時期的重要歷史人物,以忠誠和公正著稱,記載於《史記·殷本紀》中,爲商王文丁之子,商紂王之叔,擔任宰相。他因直言勸諫商紂王的暴政,被妲己設計剖心而死。傳說他死後未立即死亡,以“無心”之軀行走人間,因無偏私之心,被民間視爲公正無私的象徵,因此被尊爲文財神,掌管東路財源。在《封神演義》中,姜子牙封比干爲“文曲星君”,後因百姓認爲“無心者無私”,逐漸演化爲財神信仰的一部分。他的公正形象被現代商業倫理引申爲公平競爭的理念,契合誠信經營的價值觀。

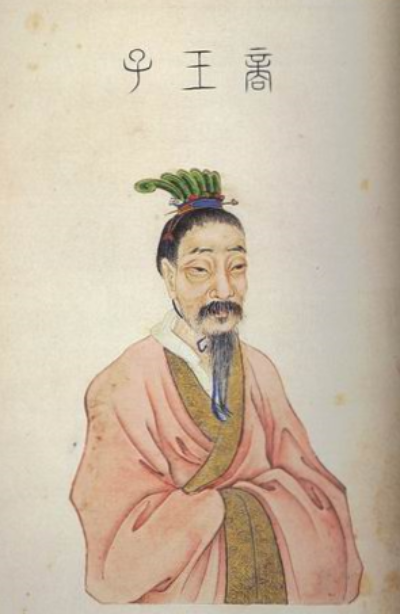

祭祀與形象

比干的形象多爲文官裝束,手持如意或書卷,象徵智慧與清廉。河南衛輝的比干廟每年農曆四月初四舉行祭祀大典,吸引衆多信徒祈求事業與財富。廟內保存有孔子劍刻碑遺蹟、北魏孝文帝的“吊比干文”碑等百餘塊石碑,始建於494年,歷史悠久。據《淇縣誌》記載,河南淇縣有“三仁廟”,奉祀比干、箕子、微子,配祀先師孔子、孟子、曾子、陽明子、文昌君,並附設學堂,鄉民香火鼎盛,惜太平軍時毀於兵燹。

歷代推崇

比干因其忠義受到後世尊崇。唐太宗李世民追贈比干爲太師,諡號“忠烈公”。元順帝進一步追贈“仁顯”,是爲“仁顯忠烈公”,表彰其剛直不阿的精神。

比干的忠義事蹟受到歷代推崇。孔子贊曰:“殷有三仁:微子去之,箕子爲之奴,比干譾而死”,將其與微子、箕子並列爲商末三賢。唐太宗悼曰:“道喪時昏,奸邪並用,暴君虐主,正直難居。雖識鑑存亡,詎遣兇殘之累;智周萬物,不離顛沛之間。然則大廈將崩,非一木之能正;天道去矣,豈一賢而能全?奮不顧身,有死無二,蹈斯節者,罕有其人。所以悽愴風煙,靡尋餘跡,暄涼坵壟,空有其名。雖古今殊途,年代冥寞,式遵故實,爰贈太師,諡忠烈公。清酌少牢,以陳薄禮,遊魂彷彿,昭此嘉誠。”此悼文不僅緬懷比干的忠烈,更將其視爲亂世中罕見的正直典範。

神格化

在道教信仰中,比干地位顯著。《財神正朝全集》(查了很多資料,似乎是道教儀軌?)稱其爲“守財藏真比真人”,體現其財富守護神的角色。《封神演義》(約16世紀出版)中,武王克殷後,姜子牙追封比干爲“文曲星星君”,賦予其神格化形象,與民間財神信仰進一步結合。

文獻佐證

《史記·殷本紀》記載了比干的忠諫事蹟:紂愈淫亂不止。微子數諫不聽,乃與大師、少師謀,遂去。比干曰:“爲人臣者,不得不以死爭。”乃強諫紂。紂怒曰:“吾聞聖人心有七竅。”剖比干,觀其心。《封神演義》則通過神話加工,賦予其“文曲星君”的神格,最終與財神信仰結合,形成了獨特的文化符號。

《封神演義》引用資料

在《封神演義》中,比干的死亡是重要情節,集中於第25章至第27章:

第25章:比干向商紂王報告姜子牙被西伯侯任命的消息,並獻上狐皮袍(由妲己狐族親屬皮製成),激怒妲己,爲其報復埋下伏筆。

第26章:妲己佯裝生病,稱需賢臣之心治病,商紂王下令取比干之心。比干寫信告別妻子,準備赴死。

第27章:比干被召入宮,遇僞裝成小販的玉琵琶精。精曰:“你說得對,先生。白菜不能沒有莖,就像人不能沒有心。”比干聞之大喊倒地,胸口鮮血湧出,將軍周紀、黃明檢查發現其心已消失。妲己隨後用比干之心做湯飲用。

Post Comment