李詭祖:印在鈔票上的東北財神

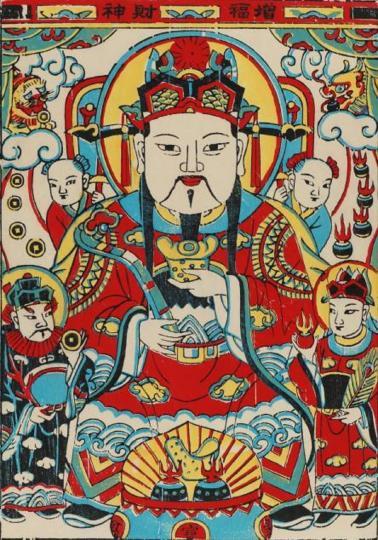

增福財神

李詭祖,北魏時期(386534年)一位以清廉愛民著稱的官員,曾任曲梁縣令(今河北省曲周縣一帶)。他生前公正無私,死後被百姓奉爲神明,逐漸演化爲道教體系中的“增福財神”或“財帛星君”,成爲北方地區尤其是東北民間信仰中的核心財神形象。從唐代至元代,他屢獲朝廷敕封,其影響不僅體現在寺廟塑像和木版年畫中,更在清代與民國時期的鈔票設計中獨樹一幟,成爲登上官方貨幣的財神。這位“清官財神”的演變,融合了德行崇拜、財富祈願與貨幣信任,深刻反映了中國傳統文化中道德與物質的雙重追求。

清 武強年畫《增福財神》 廣東省博物館

皇帝賜封

李詭祖的歷史記載始於北魏孝文帝時期。《三教搜神大全》稱其名諱“詭祖”,在朝中任相府要職,白日處理人間政務,夜間裁決陰間是非,掌管三品以上官員及百姓的“衣食祿料”。在曲梁爲官時,他治理水患(“殛妖塞橫水”),解民生之困,深受愛戴。死後,百姓感其恩德,自發建廟祭祀。後唐明宗天成元年(926年)追封其爲“增福相公”,元代加封“福善平施公”,明代朱元璋復興其“增福財神”封號,列入名宦祀典,奠定了其正統地位。這種從清官到神祇的轉變,既是對其德行的肯定,也爲其後登上鈔票提供了文化根基。

神格化

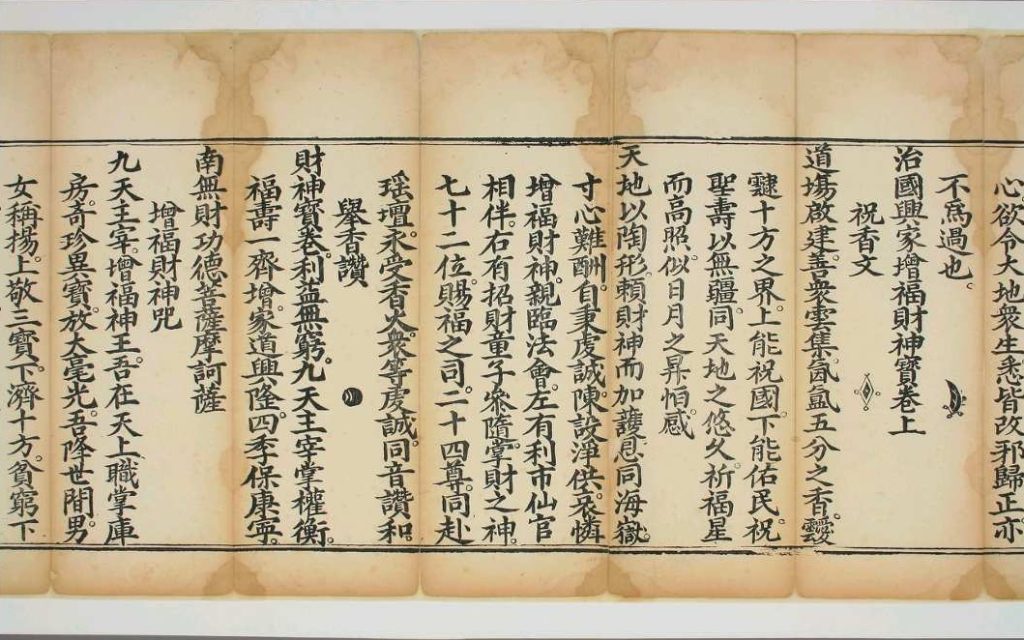

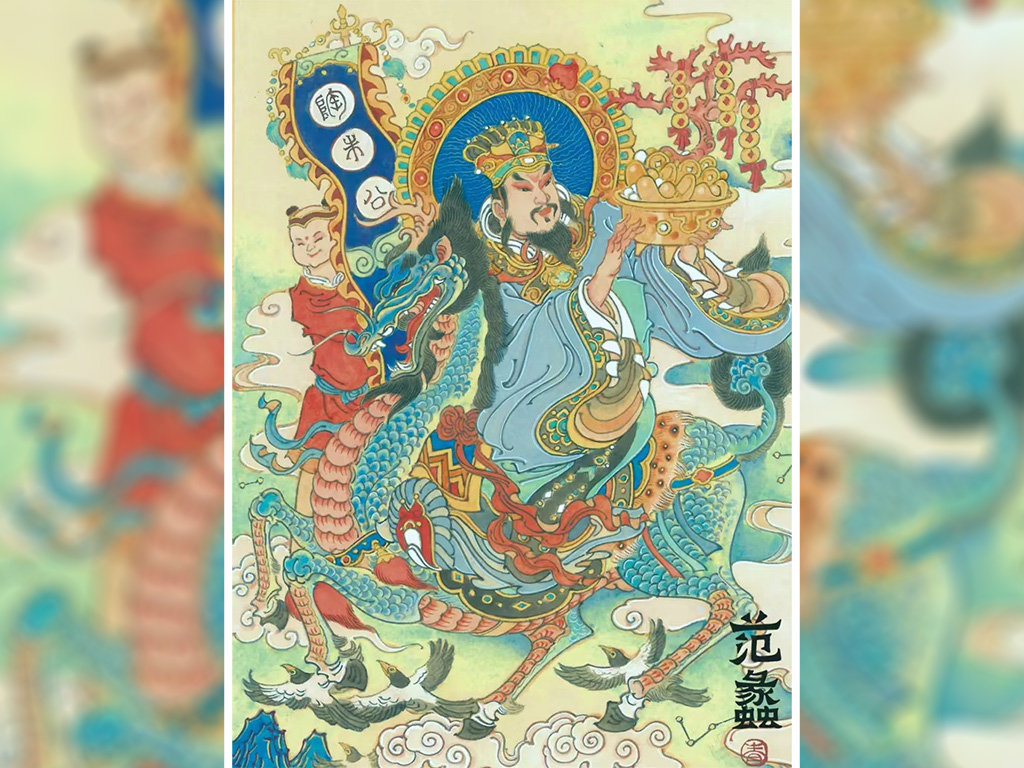

其宗教形象在道教中進一步昇華。《太上老君說九天增福財神妙經》將其與比干、范蠡並列爲“九天增福財神”的化身,尊爲“嶽府福善平施相公九天主宰增福財帛真君”,並傳說他是太白金星轉世或太上老君後裔。《許真君玉匣記》載,每年七月二十二爲其“增福財神壽誕”,成爲民間祭祀的重要日子。這些神化傳說爲其增添了神祕色彩,使其成爲財富與福祿的象徵。

治國興家增福財神寶卷,康熙刊本

藝術化

李詭祖的藝術形象鮮明而統一。在木版年畫和寺廟塑像中,他頭戴朝冠,身着紅袍,錦衣玉帶,一手持如意象徵吉祥,另一手捧元寶或聚寶盆寓意“招財進寶”,左右童子手持日月扇,象徵“福祿雙全”。其畫面常伴有“青龍白虎吐元寶”“招財進寶”等細節,與“福、祿、壽、喜”四神並列,形成“五福臨門”的吉祥寓意。作爲“文財神”,他區別於武財神趙公明,更多體現文官清正與財富恩賜的結合,深受北方地區(山東、河北、東北)百姓與商戶的供奉,與木版年畫、廟會等民俗深度融合,形成跨階層的信仰基礎。

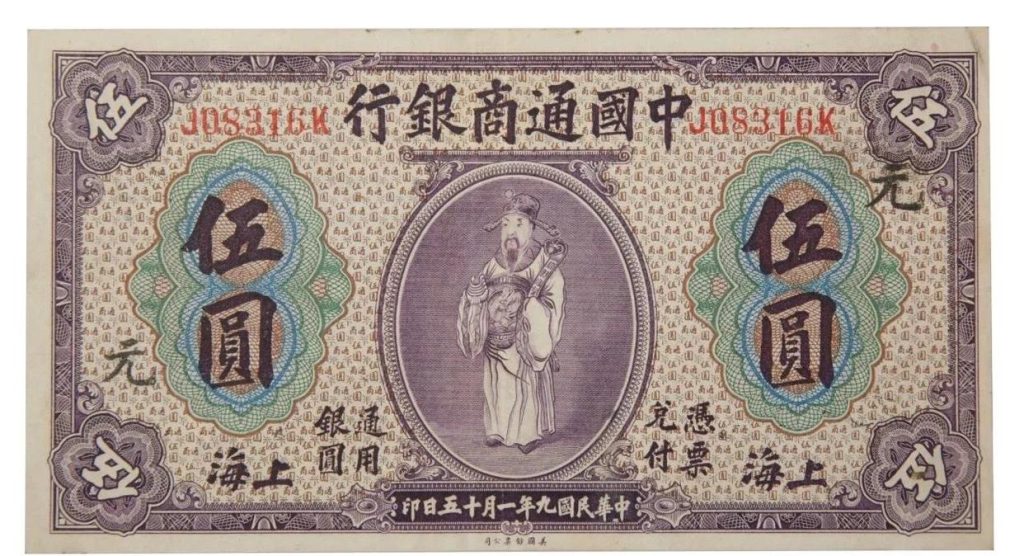

鈔票上的財神

李詭祖的影響在清代與民國時期的貨幣文化中達到頂峯。清代銀圓券中,他以白麪長鬚、手持如意的形象成爲財富象徵的載體,其設計直接移植自木版年畫中的經典造型,畫面細節高度統一。到了民國九年(1920年),中國通商銀行發行的上海伍圓銀圓券首次明確採用李詭祖畫像,使其成爲登上官方鈔票的財神。此設計延續了“福、祿、壽、喜”並列的傳統,強化了“五福臨門”的寓意。其清廉官員背景與“增福財神”的職能結合,不僅傳遞財富象徵,還增強了民衆對貨幣的信任感。這種“清官財神”的雙重權威性,使其在貨幣文化中獨具優勢。

歷史見證

李詭祖的民間崇拜以廟宇爲中心。《曲周縣志》記載,曲周縣城內的“增福李公祠”(又稱財神廟)始建年代不詳,唐元因敕封而興盛,明嘉靖年間由兵部官員王一鶚重修,清光緒二十四年(1898年)再次修葺。王一鶚在《增福李公祠記略》中稱其死後靈驗頻顯,禱告必應,嘉靖初年官方清理淫祠時因功德保留廟宇。其墓地則位於安上村,成爲祭祀焦點。

文化意義

儘管正史中關於李詭祖的記載稀少,但其從北魏清官到“東北財神”的演變,承載了百姓對公正與富足的期盼。其形象通過歷代封號、道德象徵與藝術符號的融合,不僅成爲北方信仰的代表,更在清代至民國的鈔票設計中獨佔鰲頭,體現了財富文化的正統性與普適性。

Post Comment