劉海蟾:全真派北五祖師,西北財神

全真派北五祖師

劉海蟾(?—?),原名劉操,字宗成,號海蟾子,五代燕山(今北京西南宛平)人,是道教全真派北五祖之一,同時也是民間信仰中的“西北財神”。他兼具歷史人物的真實性與神話傳說的神祕色彩,其生平橫跨仕途、修行與神化,深受小商販和手工業者崇拜。

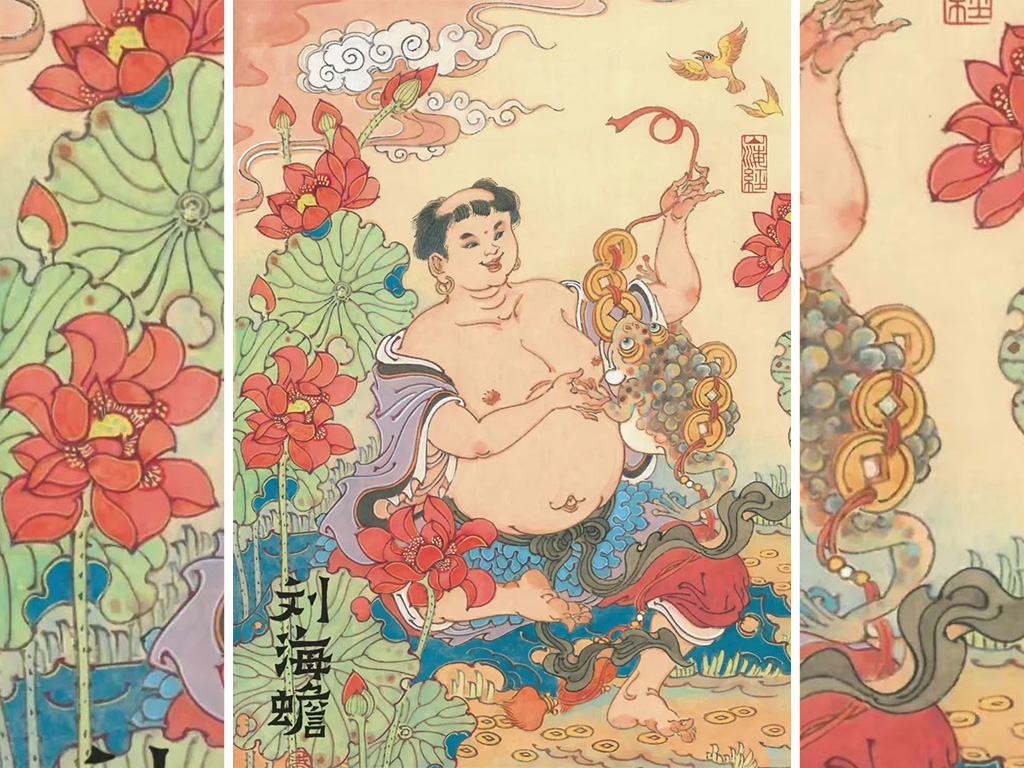

劉海戱蟾圖 石家莊文物館

丞相/道士/仙人

劉海蟾生活在五代時期(907-960 AD),出生於燕山地區,曾以經義入仕,考中遼朝進士,官至燕主劉守光(911-914年在位)丞相,掌軍政大權。劉守光是五代十國時期的割據君主,自稱皇帝,劉海蟾在其政權下獲封“丞相”頭銜。此外,916年,他還被遼太祖阿保機任命爲宰相,顯示其仕途生涯的顯赫。然而,這些頭銜因政權非正統而合法性存疑。

他崇尚黃老之學,常與道士探討玄理,漸生修道之志。據傳,一日遇道人正陽子(鍾離權)點化,以十枚銅錢與雞蛋疊成塔狀,警示“榮祿之危甚於壘卵”,促使他大悟,棄官隱遁終南山、華山修行。後遇呂洞賓授金丹祕法,改名劉玄英,最終丹成“尸解”飛昇,傳說頂現白氣化鶴,乘金蟾登仙。

其歷史真實性存在爭議。正史無明確記載,生平多見於道教典籍如《神仙通鑑》及野史,部分文獻甚至稱其爲金朝進士,與五代說相矛盾,顯示其形象可能經過後世演繹。

道宗/受封/神化

劉海蟾在道教中地位崇高,被奉爲全真道北五祖之一,與鍾離權、呂洞賓等並列,傳承丹鼎派法脈。他著有《還金篇》,闡述金丹修煉要旨,強調“清靜無爲”與金液還丹之法;另有《黃帝陰符經集解》,融合黃老思想與內丹理論,對全真教義影響深遠。他與張無夢、陳希夷等爲道友,弟子包括張紫陽、董凝陽等人。

其修行時間線存疑:若爲呂洞賓(約8世紀)弟子,卻活躍於10世紀初,需活約270年,可能系後世通過書籍或異象追認其師承。

元朝皇帝進一步鞏固其地位,世祖忽必烈(1271-1294年在位)封其爲“明悟弘道真君”,武宗鐵穆耳(1307-1311年在位)加封“明悟弘道純佑帝君”,這些死後追封的頭銜強化了他的宗教權威,奠定其神格化基礎。

元人畫 劉海蟾像 臺灣故宮博物院

民間傳說/人物符號

劉海蟾的民間形象以“劉海戲金蟾”爲核心,俗語“劉海戲金蟾,一步一吐錢”廣爲流傳。一種傳說是,他以銅錢爲餌釣起井中三足金蟾,傳說其親人爲貪官,死後化作金蟾投入東海,歸龍王管轄。劉海蟾得道後釣蟾出海,負於肩上,走一步吐一枚銅錢,賙濟窮人,奠定其財神形象。另一版本稱金蟾爲其父化身,體現孝道與救贖。

湖南常德則流傳一則地方色彩濃厚的“劉海戲金蟾”故事。傳說常德城內絲瓜井中有金蟾,每逢夜裏吐出一道白光,直衝雲霄,有道之人可乘此光昇仙。井旁青年劉海,家貧如洗,爲人厚道,侍母至孝,常上山砍柴,賣柴買米,與母親相依爲命。一日,山中狐狸修煉成精,化作美麗女子胡秀英,攔住劉海歸路,要求成親。婚後,胡秀英欲助劉海登天,吐出一粒白珠作餌,劉海垂釣於絲瓜井,金蟾咬餌而出,他乘勢騎上蟾背,縱身一躍,羽化登仙。後人感其孝道,在絲瓜井旁建蟾泉寺,供奉劉海神像。

三足金蟾在神話中能夜產明珠,與財富和長生關聯,其形象常現於年畫、玉雕,與和合二仙、天官組合,寓意富貴吉祥。劉海蟾額前垂髮造型被世俗化爲“劉海”(後改稱“瀏海”),成爲文化符號。湖南常德學者周新國考證,“劉海戲金蟾”原型或出自後梁燕山府劉海蟾,後人將其拆分爲“劉海”與“蟾”,逐漸演變。

西北財神主管偏財

劉海蟾被奉爲“九路財神”中的“西北財神”,主管偏財,其定位源於多重因素。地域上,他出生於燕山,修道於西北名山如終南山、華山,陝西戶縣等地流傳“劉海戲金蟾”傳說,地方廟宇如劉海廟鞏固其西北信仰根基。道教“五方五老”體系中,西北屬“乾卦”,象徵天、君、父,與其棄官修道的隱逸成仙形象契合。

明 吳偉畫劉海蟾 臺灣故宮博物院

文化符號上,金蟾以“金”爲食,吐納金錢,五行中“金”對應西北,契合財富意象。西北地區乾旱少水,蟾蜍被視爲祈雨聚財祥瑞,劉海蟾以金蟾爲伴,滿足民衆對水源與財富的雙重訴求。元代重陽萬壽宮存其詩碑《十方重陽萬壽宮記》,湖南常德蟾泉寺等遺蹟爲其信仰提供實體依託。

他尤其受小商販和手工業者崇拜,因其“偏財”職能與民間對意外之財的期盼相符。常德版傳說中的孝道與狐仙情節,進一步豐富其親民形象,使其信仰從西北擴展至南方。元朝皇帝的封號爲其增添正統性,使其從道教修行者昇華爲財神象徵。

劉海蟾相關典籍列表

| 典籍名稱 | 類別 | 作者/整理者 | 朝代 | 內容簡介 |

|---|---|---|---|---|

| 《還金篇》 | 道教典籍 | 劉海蟾(署名海蟾子) | 五代宋初 | 闡述金丹修煉理論,提出“金液還丹”與性命雙修思想,奠定丹鼎派基礎。 |

| 《黃帝陰符經集解》 | 道教典籍 | 劉海蟾(一說託名) | 宋初 | 融合黃老思想與內丹學說,註解《陰符經》修煉玄理。 |

| 《歷世真仙體道通鑑》 | 道教典籍 | 趙道一 | 元代 | 卷四十九記載劉海蟾遇鍾離權點化、棄官修道及終南山成仙事蹟。 |

| 《新唐書·藝文志》 | 史志與雜記 | 北宋官方編修 | 北宋 | 最早提及劉海蟾著述的官方史志,著錄“海蟾子元英《還金篇》”。 |

| 《春渚紀聞》 | 史志與雜記 | 何薳 | 北宋 | 收錄劉海蟾修道傳說,強調其與鍾離權、呂洞賓的師承關係。 |

| 《續博物志》 | 史志與雜記 | 李石 | 南宋 | 補充劉海蟾丹成尸解、化鶴飛昇等細節。 |

| 《列仙全傳》 | 文學與民間傳說 | 王世貞 | 明代 | 詳述劉海蟾遇道人疊卵警世、終南山隱修及九路財神職能的傳奇故事。 |

| 《神仙通鑑》 | 文學與民間傳說 | 清代編纂 | 清代 | 記載劉海蟾兩次遇仙(鍾離權、呂洞賓)點化,稱其爲道教南宗祖師。 |

| 《十方重陽萬壽宮記》 | 碑刻與地方誌 | 元代碑刻 | 元代 | 陝西戶縣重陽萬壽宮詩碑,記錄劉海蟾修道經歷與全真道傳承體系。 |

| 《武陵藏珍》 | 碑刻與地方誌 | 地方學者考證 | 近現代 | 湖南常德地方誌,考證劉海蟾原型爲後梁劉玄英,分析傳說地域化演變。 |

備註

託名問題:部分典籍如《黃帝陰符經集解》存在託名可能,但核心思想與劉海蟾關聯性被道教內部認可。

正史缺失:正史(如《舊五代史》《新五代史》)未明確記載其生平,道教文獻與民間傳說爲主要考據來源。

地域差異:碑刻和地方誌內容因地緣文化不同,對劉海蟾的職能與形象存在差異化記載(如西北財神與南方傳說)。

劉海蟾的演變是歷史、宗教與民俗交織的結果。生前,他從仕途高官轉向修行者,死後獲元朝皇帝追封,奠定道教地位;民間通過“劉海戲金蟾”傳說,將其塑造成財神符號,湖南常德的地方故事爲其增添孝道與浪漫色彩。其西北財神身份源於地域關聯、道教方位體系及金蟾的文化意象,反映了中國信仰中實用性與神祕性的融合。從凡人到神祇,劉海蟾的故事展現了道教文化與民間需求的深刻共鳴。

Post Comment