佛教爲什麼有財神?

佛教對財富的觀點

佛教中的財神似乎與追求解脫的教義不符,但其存在並非矛盾,這既是佛教“方便法門”的體現,也是其在人類社會歷史演進中的智慧表達。

佛教爲何有財神?從內部看,它是佛教以“方便法門”接納財富的結果,將世俗需求轉化爲修行動力;從外部看,它順應經濟活動興起與現代經濟需求的雙向呼應,體現了利他與自利的和諧。

《楞嚴經》“隨緣不變,不變隨緣”道出其精髓:財富若爲濟世之舟,便與佛法相融。這種內外結合,使財神信仰成爲佛教智慧與社會適應的生動見證。

初始教義:佈施得福

佛教起源於佛陀的教導,核心記錄在《阿含經》中。這部成書於公元前400年至前100年的經典,強調“四聖諦”和“八正道”,認爲人生無常、苦、空,目標是解脫。財富在早期被視爲束縛,《阿含經》指出,它雖能滿足一時所需,卻易讓人貪執,阻礙修行。佛陀教導“少欲知足”,讓信衆專注於內心清淨。

但《阿含經》並未完全否定財富,提出“佈施得福”,認爲正當獲取並善用財富可積累福德。這爲後來接納財富埋下種子。

大乘轉變:包容財富

大乘佛教興起後,教義更具包容性。《維摩詰經》(公元2世紀至3世紀)提出“資生之業皆順正法”,肯定財富若用於正道,便不違修行。大乘倡導“方便法門”,即通過滿足世俗需求引導信衆入佛法,財神信仰正是在此背景下形成。

多聞天王原是印度教戰神,後成爲漢傳佛教四大天王之一。唐宋時,其手持寶塔的形象被賦予財富含義,《妙法蓮華經》(公元1世紀至2世紀)“求財者得財”的記載進一步強化了這一角色。《金光明經》(公元4世紀至5世紀)的大吉祥天女,也承載類似功能。這些形象將財富追求與修行結合,體現了財富的包容的態度。

實踐作用:以財濟世

財神信仰在實踐中意義深遠。信衆供奉財神,既祈求財富,也被鼓勵佈施,如捐助寺廟或救濟貧窮,踐行“佈施得福”。

社會發展:追求財富與使用財富

財神信仰的流行,不僅源於佛教內部演變,還因其契合社會經濟需求,從明清到現代均被廣泛接受。

明清背景:商業興起

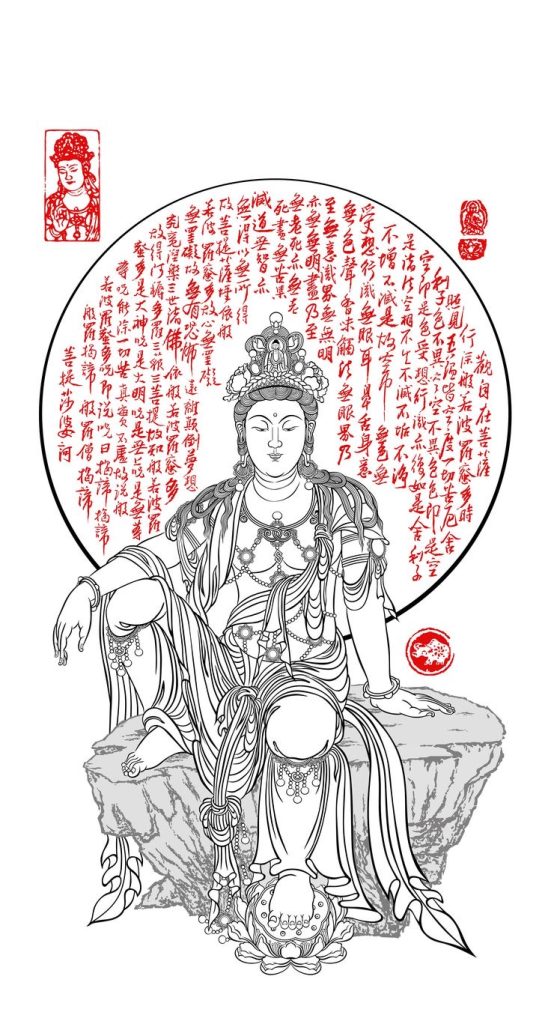

明清時期,儘管封建體制抑制商業,民間經濟仍蓬勃發展。城市化加速,商人階層壯大,財富成爲普遍追求。財神信仰順應這一趨勢,多聞天王和“財神觀音”成爲商賈與百姓的美好寄託,祈求生意興隆、生活安定。

廣泛接受:官民共鳴

從官方到民間,財神信仰深入人心。官方支持佛教傳播;民間則將其融入民俗,如春節拜財神。明清商人常供奉財神,普通百姓通過佈施祈福,體現了對財富與福報的雙重期待。這種上下貫通的接受度,使財神信仰成爲佛教與社會的紐帶。

現代視角:財富規律的雙向存在

現代經濟理論爲財神信仰的合理性提供了支持。亞當·斯密的“看不見的手”表明,個人追求財富可推動社會利益。信衆通過正當手段求財並佈施,既滿足自身需求,又促進社會與經濟循環。凱恩斯強調消費與投資驅動增長,佛教鼓勵將財富用於佈施,與此相符。

“佈施得福”還契合企業社會責任理念,信衆的利他行爲(如救濟貧窮)提升社會福祉,也爲自己帶來社會各方面積極回饋。這種利他與自利的統一,使財神信仰在現代社會具有生命力。

如何平衡?

然而,財神信仰也面臨過度世俗化的風險,對此《六祖壇經》早已揭示“佛法在世間,不離世間覺”,財富應是修行助緣,而非貪執目標。

Post Comment