范蠡,商业奇才的智慧人生,东南财神

范蠡

范蠡是春秋时期一位杰出的人物,生于公元前536年,卒于公元前448年,享年88岁。他出生于楚国宛地(今河南淅川县),出身贫寒,幼年丧父,少年丧母,由兄嫂抚养长大。尽管家境艰难,他天资聪颖,勤奋好学,师从哲学家计然,学习哲学、军事和经济知识,奠定了深厚的理论基础。公元前521年,他前往虢邑莘川(今河南省卢氏县)耕读砺志,潜心研究医学,著有《卢氏本草经》,系统整理草药特性与用法,虽其真实性存疑,却反映了他对知识的渴求和对民生的关注。这些早年经历塑造了他卓越的智慧与仁德,为其日后在政治、军事和商业领域的成就埋下伏笔。

政治与军事

范蠡的仕途始于公元前511年,他与好友文种因不满楚国政治黑暗——非贵族不得入仕的制度——共同投奔越国,受到越王允常的重用。公元前496年,吴越两国在槜李之战中交锋,吴王阖闾阵亡,两国从此结下深仇。公元前494年,吴王夫差为报父仇,在夫椒之战大败越国,勾践仅剩5000兵卒退守会稽山,形势岌岌可危。范蠡冷静分析局势,劝说勾践暂时屈身降吴,以保存实力。他随勾践夫妇入吴为奴三年,期间以智慧和谋略协助勾践赢得吴王信任,最终得以归国。

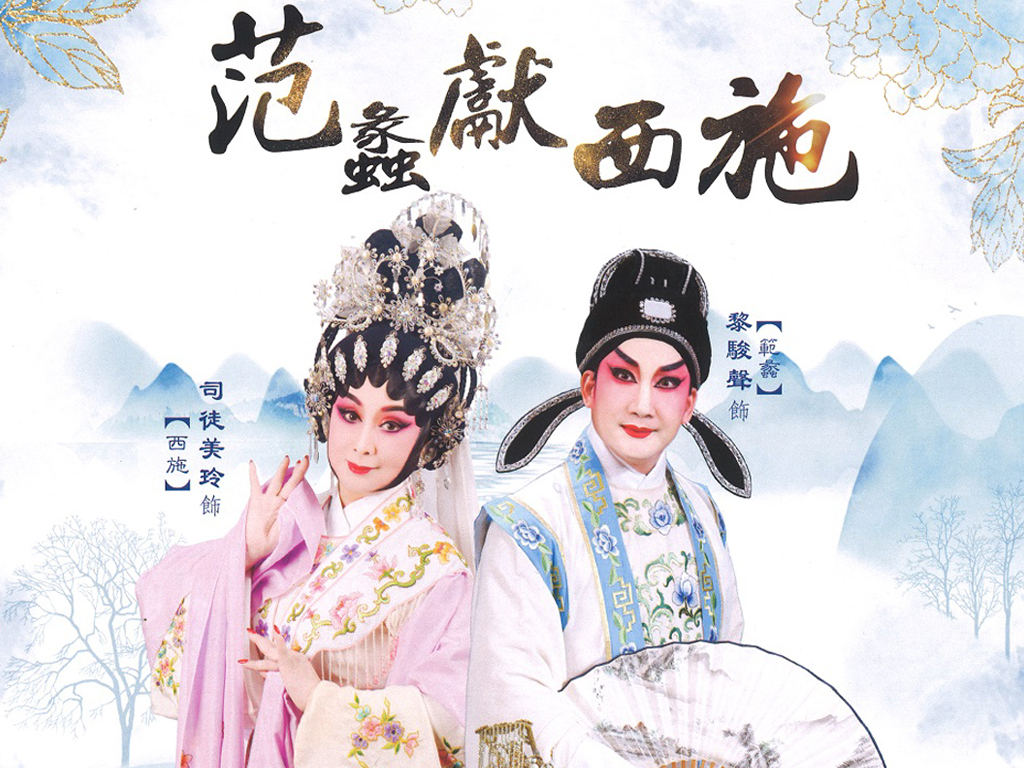

回国后,范蠡与文种制定“十年生聚,十年教训”的复兴计划,推行劝农桑、积储粮食、训练军队等政策,逐步恢复越国国力。为削弱吴国,他献上“美人计”,亲自跋山涉水寻得西施,将其送往吴国麻痹夫差意志,同时重建城池迷惑敌军,训练敢死队提升战斗力。经过二十余年的卧薪尝胆,公元前473年,越国成功灭吴,夫差自杀,勾践称霸中原,范蠡被封为上将军,功勋卓著。然而,他深知“飞鸟尽,良弓藏,狡兔死,走狗烹”的道理,洞悉勾践“可与共患难,不可与共安乐”的性格,担心功高震主招致猜忌。于是,公元前468年,他选择急流勇退,写信劝文种离开越国,自己则隐姓埋名,开启了传奇的商业生涯。

| 年份 | 事件 | 地点 |

|---|---|---|

| 公元前536年 | 出生于楚国宛地三户邑 | 河南淅川县 |

| 公元前521年 | 赴虢邑莘川耕读,著《卢氏本草经》 | 河南卢氏县 |

| 公元前511年 | 投奔越国,辅佐勾践 | 浙江 |

| 公元前494年 | 会稽之战,越国战败,勾践为奴三年 | 浙江 |

| 公元前473年 | 越国灭吴,勾践称霸 | 江苏 |

| 公元前468年 | 隐退至齐国,改名鸱夷子皮 | 山东 |

| 公元前465年 | 辞齐相职,迁至陶,从商自号陶朱公 | 山东定陶 |

| 公元前448年 | 去世,享年88岁 | 未知(可能山东定陶) |

商业传奇“三聚三散”

范蠡隐退后,以卓越的商业智慧三次积累巨额财富,又三次散财济贫,成就了“三聚三散”的商业财富传奇:

第一次(齐国时期):他先至齐国,改名鸱夷子皮,带领家人和门徒在海边垦荒耕作,兼营渔业和商贸,数年之内积累巨额财富,家产达数千万。齐人敬佩其贤能,齐王将其请至国都临淄,拜为相国,主持政务。然而,他在位仅三年,便感叹“居官致卿相,治家能千金,布衣至此已极,久受尊名不祥”,毅然辞官,将家产散给知交和乡党,携轻宝离开,展现了不恋权位的豁达胸怀。

第二次(陶地时期):他迁至陶(今山东省定陶),自号陶朱公。陶地水陆交通便利,位于“天下之中”,东邻齐鲁,西接秦郑,北通晋燕,南连楚越,是理想的经商之地。他运用计然之术,根据时节、气候和民情调整交易策略,很快再次聚拢巨额财富。随后,他仗义疏财,将钱财分给当地穷苦民众,资助乡梓,赢得了广泛尊敬。

第三次(卢氏时期):晚年,他可能隐居卢氏(今河南省卢氏县),继续经营农商,积累财富。他第三次散财,资助乡邻和贫困者,留下范蠡湖、范里镇等遗迹,至今为当地百姓传颂。这片范蠡湖长8.5公里,南北宽约1公里,因其恩德而得名。

“三聚三散”不仅彰显了范蠡的商业天才,更体现了他不贪恋财富、回馈社会的仁德胸怀。他提出“农末俱利”,主张农业与商业协调发展;倡导“平粜齐物”,通过国家调节粮价稳定市场;坚持薄利多销,逐十一之利,不盘剥百姓。他还以“旱则资舟,水则资车,夏则资皮,冬则资絺”总结顺应时势的经营智慧,强调把握市场供需和时机。这些理念影响深远,后世商人奉为圭臬,战国白圭的“欲长钱,取下谷”及汉代常平仓政策均受其启发,至今对现代经济仍有借鉴意义。

| 阶段 | 地点 | 聚财行为 | 散财行为 |

|---|---|---|---|

| 第一次 | 齐国 | 耕作商贸积累巨产,被拜为相国 | 辞官散财,赠予知交乡党 |

| 第二次 | 陶(山东定陶) | 依时转物,积累巨额财富 | 散财济贫,资助当地穷苦民众 |

| 第三次 | 卢氏(河南卢氏县) | 经营积累财富 | 散财资助乡邻,留下慈善遗迹 |

凡人生活

范蠡的个人生活充满戏剧性,展现了他对人性的深刻洞察。他曾遭遇家庭悲剧:次子在楚国因杀人被囚,他派长子携千镒黄金营救,嘱咐听从当地贤臣庄生的安排。长子因吝惜钱财擅自行动,干扰庄生计划,导致营救失败,次子被处死。范蠡事后淡然分析:“长子与我共患难,知困苦而不舍财;幼子生于富贵,不知财源而肯舍。我早知此结局,无需悲哀。”这一事件不仅揭示其冷静睿智,也为其仁德形象增添了人性化的注脚,凸显了他对财富与人性的透彻理解。

民间流传他与西施泛舟五湖,隐居蠡湖(原名五里湖)享受晚年的故事。据传,他在此著《养鱼经》,总结养鯉致富经验,成为世界上最早的养鱼专著之一。然而,史料对此并无明确记载,这些浪漫传说更多是后人对功成身退生活的想象,却为其神化增添了诗意色彩,成为民间信仰的重要组成部分。

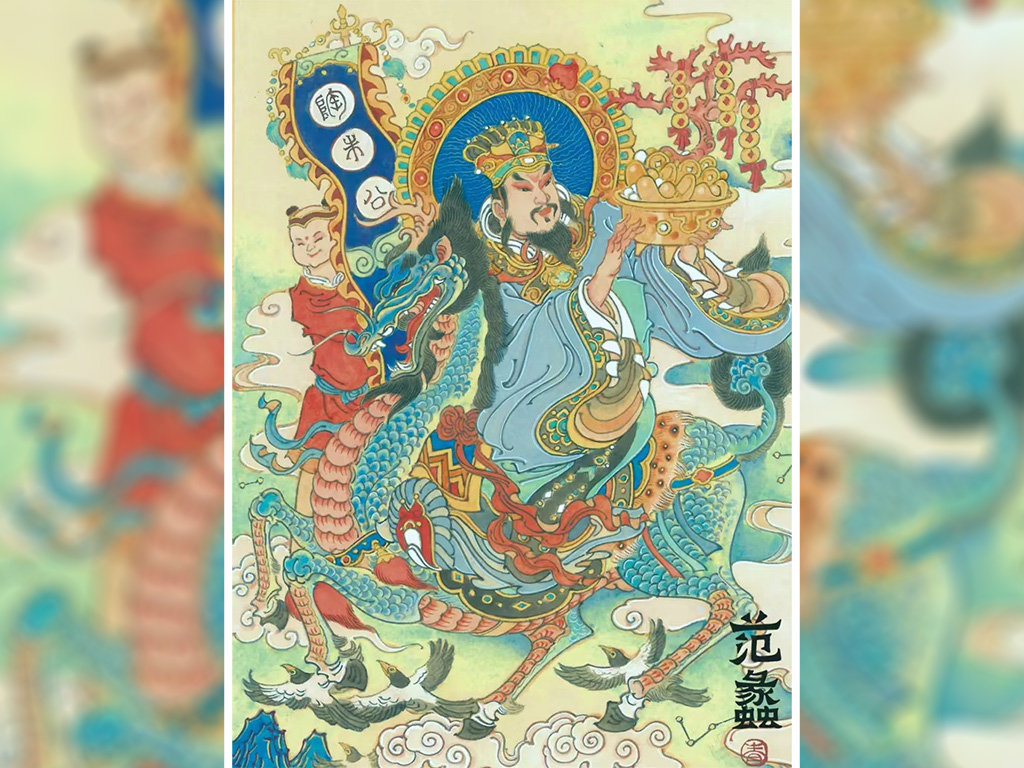

神化与文化

范蠡因商业成就和“三聚三散”的慈善精神被后世神化为“文财神”和“东南财神”。他的形象常被描绘为手持书卷或元宝,象征智慧与财富,搭配聚宝盆寓意“财源广进”。在官方层面,他受到皇帝的追封:唐德宗建中三年(公元782年),因其灭吴功绩被列入“武成王庙六十四将”,宋代进一步配享武庙,纳入国家祭祀体系,彰显其军事与政治贡献。在道教文化中,他被列入“南阳五圣”,与张衡、张仲景等人并列,虽未见正式封神记录,却因其隐退智慧受到尊崇。民间传说他与西施归隐成仙,泛舟湖上,超脱尘世,进一步增强其神圣色彩,使其成为商人及普通百姓推崇的精神象征。

在商贸发达地区,范蠡的影响尤为深远,以下是主要纪念地:

浙江诸暨范蠡祠:始建于唐代,占地2000平方米,正殿内塑高3.5米的范蠡铜像,殿外长廊陈列诗碑与壁画,展示其军事、政治和商业才能,吸引信徒朝拜。

山东肥城与浙江德清范蠡祠:分别建于当地商贸重镇,供奉其塑像,商人祈求生意兴隆,延续千年香火。

河南卢氏范蠡湖与范里镇:范蠡湖长8.5公里,南北宽约1公里,因其隐居传说得名;范里镇因其散财恩德改名,辖区面积311.62平方公里,是全国唯一以范蠡命名的千年古镇。

春节期间,商人常悬挂范蠡画像或塑像,烧香祈求财运亨通。他的神化地位在官方追封与民间信仰的交融中愈发巩固,成为财富与智慧的象征。

历史评价

范蠡的著述如《范子计然》《养鱼经》虽已散佚,其经济思想却被后世奉为圭臬。他被尊为“商圣”,史学家赞其“三迁皆有荣名”,称其“用舍进退未有如范蠡之全者”,意指他在政治功成身退、商业聚散自如的智慧无人能及。他的故事激励后人,展现了智慧、忠诚与道德的完美结合,其神化形象与商业哲学共同构成了中华文化中的独特遗产。无论是商人祈求财富,还是学者探究智慧,范蠡都以其传奇一生留下了不可磨灭的印记。他的思想不仅影响古代经济实践,也为现代商业伦理提供了宝贵启示。

范蠡军事战略思想

| 序号 | 案例名称 | 原始出处 | 具体内容 | 战略解析 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 会稽山围困战 | 《史记·越王勾践世家》 | 吴军围困越军于会稽山时,范蠡提出”卑辞厚礼以遗之”缓兵之计 | 以退为进的政治军事复合策略 |

| 2 | 假意臣服战略 | 《国语·越语下》 | 建议勾践”身为臣,妻为妾”,亲赴吴国为奴三年 | 战略忍耐与心理战结合 |

| 3 | 离间吴国计划 | 《史记·越王勾践世家》 | 向吴王进献西施、郑旦,并贿赂伯嚭等权臣 | 攻心为上的非对称战争思想体现 |

| 4 | 战备物资储备 | 《国语·越语下》 | “蚤晏无失,必顺天道”的军需储备原则,主张”四封之内,百姓之事”皆备战 | 军民一体的总体战思想 |

| 5 | 灭吴战略部署 | 《史记·越王勾践世家》 | 分三阶段:十年生聚→麻痹吴国→乘虚突袭 | 持久战与速决战结合的系统战略 |

| 6 | 太湖水面奇袭 | 《越绝书·记地传》 | 训练越军”习流二千人”,组建中国最早两栖部队 | 创新作战模式 |

| 7 | 天时地利把握 | 《国语·越语下》 | 坚持”时不至,不可强生;事不究,不可强成”的战争时机论 | 遵循自然规律的军事哲学 |

| 8 | 心理战运用 | 《吴越春秋·勾践阴谋外传》 | 故意传播越国饥荒假情报,诱使吴国高价购粮耗尽储备 | 信息战与资源战结合 |

| 9 | 虚实战术 | 《史记·越王勾践世家》 | 佯攻姑苏台吸引吴军主力,实际突袭吴国水军基地 | 声东击西战术经典运用 |

范蠡商业思想体系

| 序号 | 内容摘录 | 原始出处 | 备注说明 |

|---|---|---|---|

| 1 | 务完物,无息币 | 《史记·货殖列传》 | 商业原则核心(商品质量与资金周转) |

| 2 | 旱则资舟,水则资车 | 《史记·货殖列传》 | “待乏”经济思想典型表述 |

| 3 | 夏则资皮,冬则资絺 | 《史记·货殖列传》 | 季节性物资储备策略 |

| 4 | 财币欲其行如流水 | 《史记·货殖列传》 | 资金流动性经典论述 |

| 5 | 逐什一之利 | 《史记·货殖列传》 | 薄利多销经营策略 |

| 6 | 贵出如粪土,贱取如珠玉 | 《史记·货殖列传》 | 价格波动规律应用 |

| 7 | 平粜各物,关市不乏 | 《史记·货殖列传》 | 国家宏观调控政策 |

| 8 | 高鸟已散…不可与共乐 | 《史记·越王勾践世家》 | 功成身退核心史料 |

| 9 | 得时无怠,时不再来 | 《史记·越王勾践世家》 | 战略时机把握原则 |

| 10 | 知斗则修备,时用则知物 | 《史记·货殖列传》 | 战备与经济储备双重智慧 |

| 11 | 夫陶天下之中…货物交易 | 《史记·货殖列传》 | 物流枢纽选址理论 |

| 12 | 腐败而食之货勿留 | 《史记·货殖列传》 | 贸易时机判断标准 |

| 13 | 论其有余不足,则知贵贱 | 《史记·货殖列传》 | 市场供需分析法则 |

| 14 | 贵上极则反贱,贱下极则反贵 | 《史记·货殖列传》 | 物极必反价格规律 |

| 15 | 阴谋逆德,好用凶器 | 《史记·越王勾践世家》 | 军事战略思想内核 |

| 16 | 卑辞厚礼以遗之 | 《史记·越王勾践世家》 | 政治博弈中的韬光养晦策略 |

附文

Post Comment