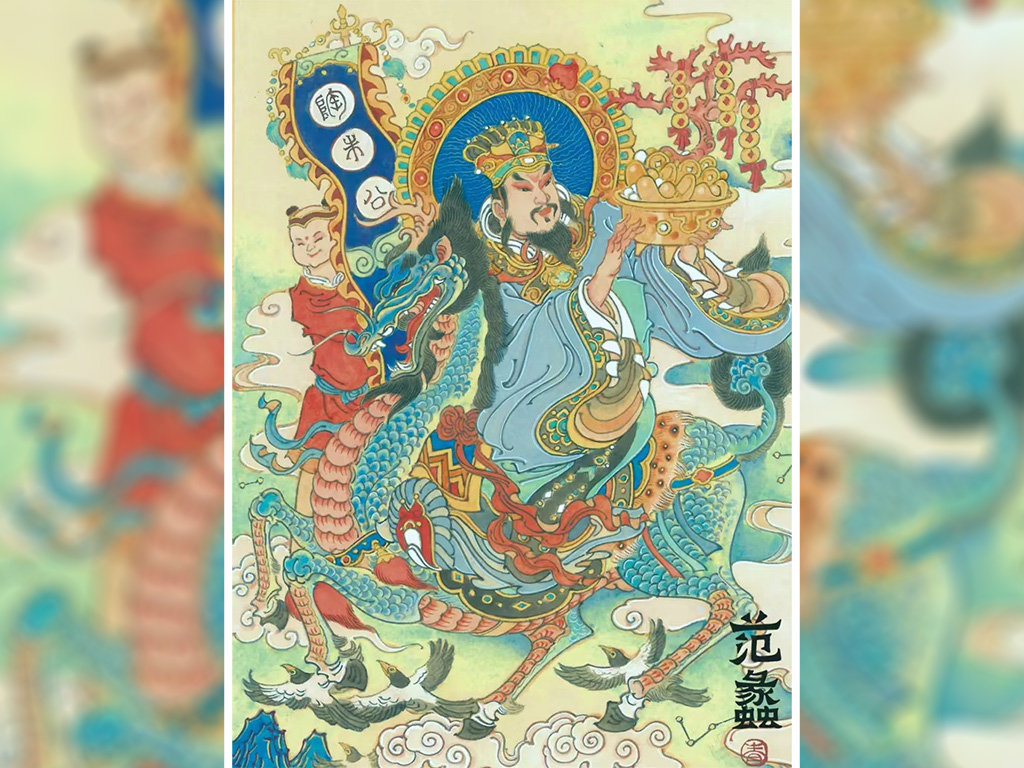

范蠡与西施 历史、传说与浪漫?

财小益 专栏

范蠡与西施的关系是中国历史上一个兼具史实与传说的复杂话题。作为春秋时期越国的谋臣,范蠡因辅佐越王勾践灭吴而名垂青史,西施则作为“美人计”的核心人物,与范蠡的交集既是政治谋略的产物,又被民间赋予深情厚谊的色彩。

然而,西施是否被范蠡“物化”为商品,这一问题不仅关乎两人关系的本质,还涉及历史语境与现代伦理的交锋。本文将整合历史记载、民间传说及物化争议,深入剖析这一关系的多重面向,探寻真相与意义的交织。

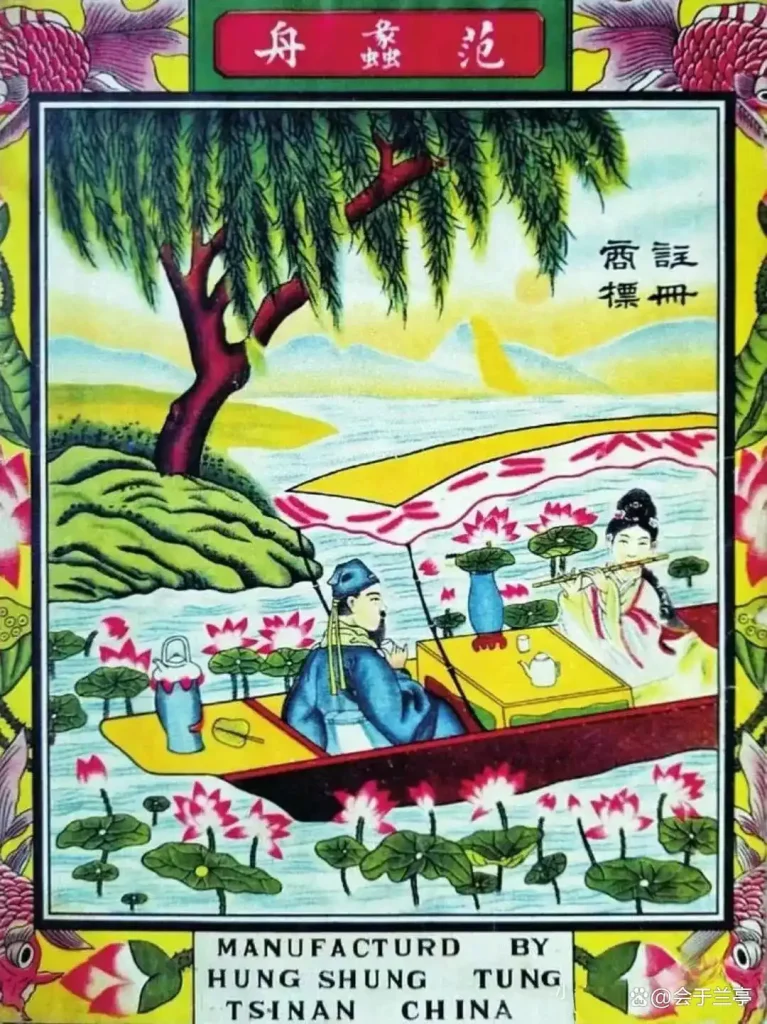

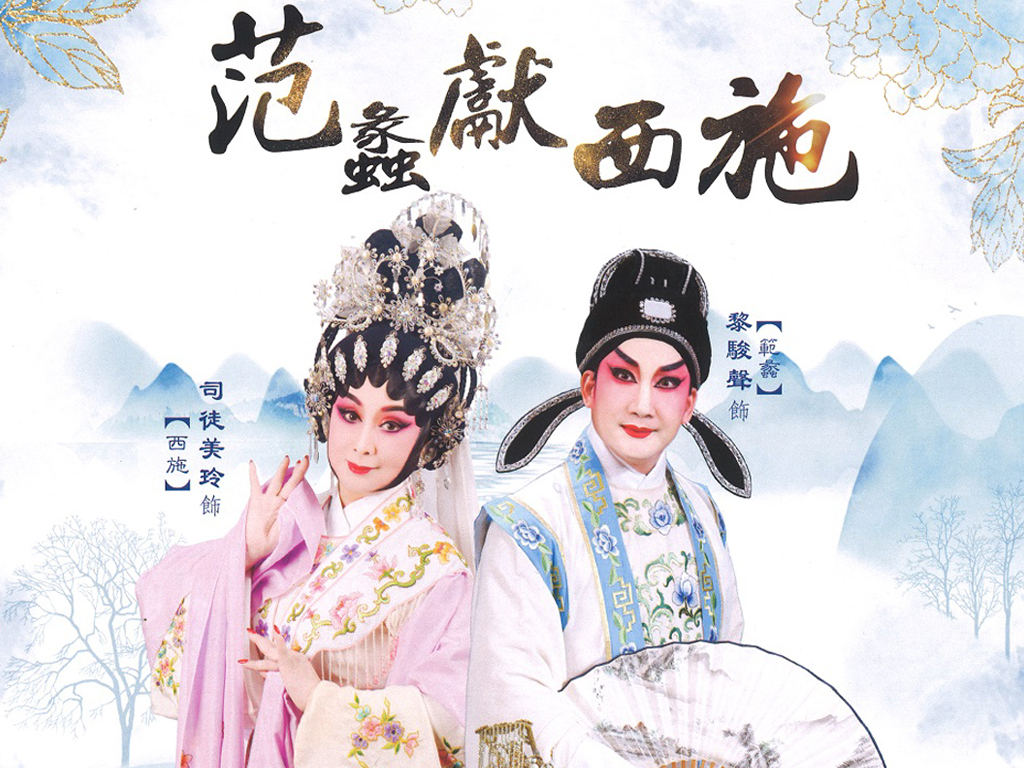

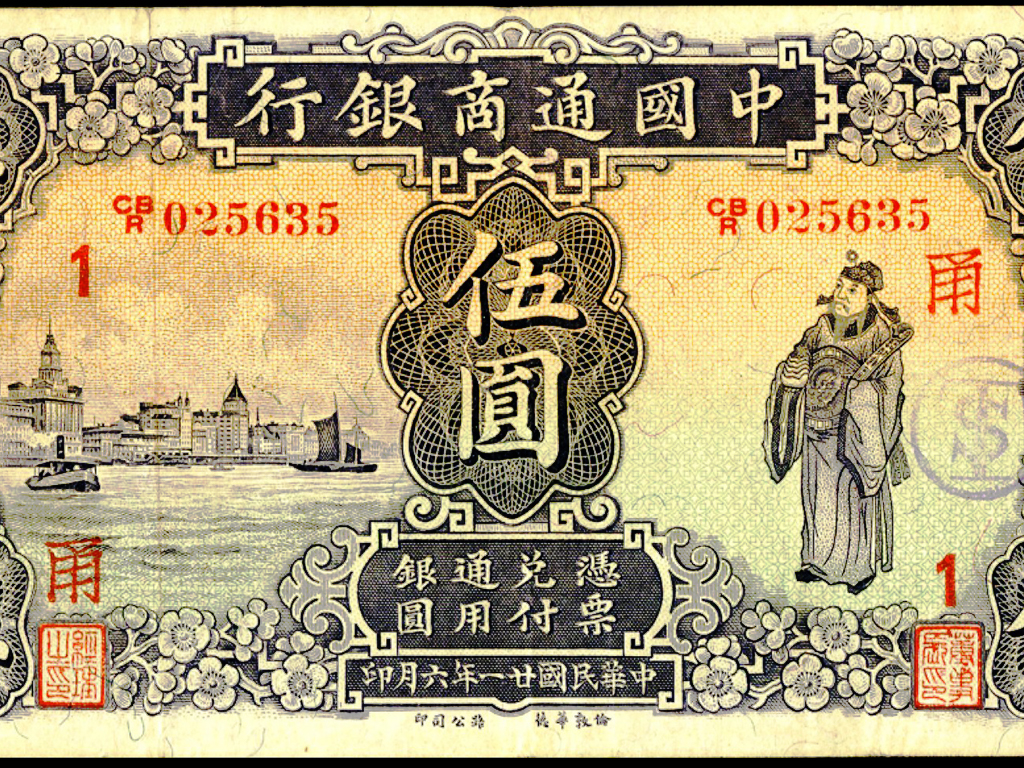

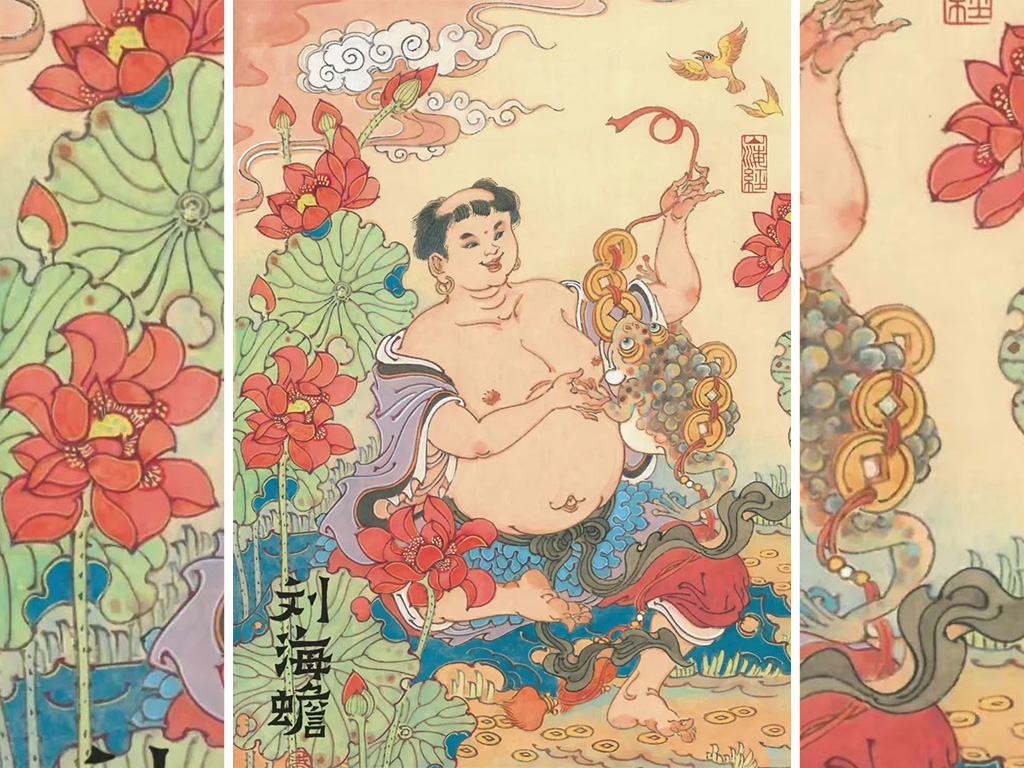

在正史中,范蠡与西施的联系始于越国复仇的战略需求。《史记·越王勾践世家》记载,公元前494年,越国在夫椒之战惨败于吴国,勾践被围会稽山,范蠡建议降吴以图后计。归国后,他与文种制定“十年生聚,十年教训”的计划,其中“美人计”成为关键。《越绝书》和《吴越春秋》补充,范蠡在苎萝山浣纱河发现西施,训练其礼乐歌舞后献给吴王夫差,成功扰乱吴国朝政,为公元前473年灭吴奠定基础。史料显示,范蠡是勾践的谋臣,负责执行国家战略,西施则是被选中的工具,其美貌与才艺被包装为政治礼物,两人的关系仅限于职务性互动。史书未提及私人情感,西施的结局也模糊不清——或被沉江,或被夫差带走,未见范蠡隐退时与之同行的记载。《史记》仅记范蠡“浮海出齐”,隐退经商,留下空白供后人想象。与此相对,民间传说赋予两人浪漫色彩,称范蠡在寻觅西施时被其美貌与品德打动,暗生情愫,灭吴后不愿为勾践效力,遂携西施泛舟五湖,隐居蠡湖(今太湖一带),过上神仙眷侣的生活。《东周列国志》和《浣纱记》等作品进一步渲染这一情节,使之成为范蠡神化的一部分。然而,这些故事缺乏史料支撑,学者认为其可能是后人基于范蠡功成身退的智慧与西施献身复国的牺牲,构建的理想化叙事,旨在弥补西施作为工具的悲剧命运。

西施是否被范蠡“物化”为商品的争议,则需从历史与现代双重视角审视。在春秋战国时期,献美女作为外交或军事工具极为常见,如《史记·货殖列传》提到的“女乐三千人”。范蠡献西施给夫差,符合这一政治惯例,她被训练后送往吴国,客观上成为交易中的“商品”,其个人意志被国家需求覆盖。范蠡作为执行者而非决策者,受勾践指令行事,未见恶意或私利动机,其行为是时代伦理的反映。当时女性地位低下,西施的命运由权力掌控,她的意愿——无论被迫还是自觉——史书未予记载,工具化成为必然。从现代性别平等视角看,西施被剥夺自主权,美貌与身体被包装为政治资本,明显体现“物化”,范蠡作为参与者难逃指责。然而,责难需考虑语境:他并非命运的最终决定者,且战争中无数人被工具化,这一行为非其独创。若传说属实,范蠡灭吴后携西施隐居,则可视为对其牺牲的补偿,试图打破其“商品”身份,赋予情感归宿。综合来看,西施在“美人计”中被“物化”有历史依据,但责任更多归于时代与勾践,范蠡仅是执行者。若结合传说,他可能是对其命运的救赎者。历史上的职务性关联与传说中的情侣形象交织,使这一关系超越单纯的“物化”指控,展现智慧、牺牲与人性复杂性。真相虽模糊,其争议性恰恰凸显了范蠡与西施故事的深远魅力,成为中华文化中永恒的传奇。

Post Comment