李诡祖:印在钞票上的东北财神

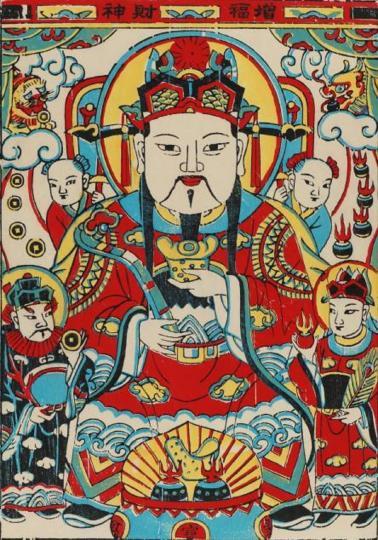

增福财神

李诡祖,北魏时期(386534年)一位以清廉爱民著称的官员,曾任曲梁县令(今河北省曲周县一带)。他生前公正无私,死后被百姓奉为神明,逐渐演化为道教体系中的“增福财神”或“财帛星君”,成为北方地区尤其是东北民间信仰中的核心财神形象。从唐代至元代,他屡获朝廷敕封,其影响不仅体现在寺庙塑像和木版年画中,更在清代与民国时期的钞票设计中独树一帜,成为登上官方货币的财神。这位“清官财神”的演变,融合了德行崇拜、财富祈愿与货币信任,深刻反映了中国传统文化中道德与物质的双重追求。

清 武强年画《增福财神》 广东省博物馆

皇帝赐封

李诡祖的历史记载始于北魏孝文帝时期。《三教搜神大全》称其名讳“诡祖”,在朝中任相府要职,白日处理人间政务,夜间裁决阴间是非,掌管三品以上官员及百姓的“衣食禄料”。在曲梁为官时,他治理水患(“殛妖塞横水”),解民生之困,深受爱戴。死后,百姓感其恩德,自发建庙祭祀。后唐明宗天成元年(926年)追封其为“增福相公”,元代加封“福善平施公”,明代朱元璋复兴其“增福财神”封号,列入名宦祀典,奠定了其正统地位。这种从清官到神祇的转变,既是对其德行的肯定,也为其后登上钞票提供了文化根基。

神格化

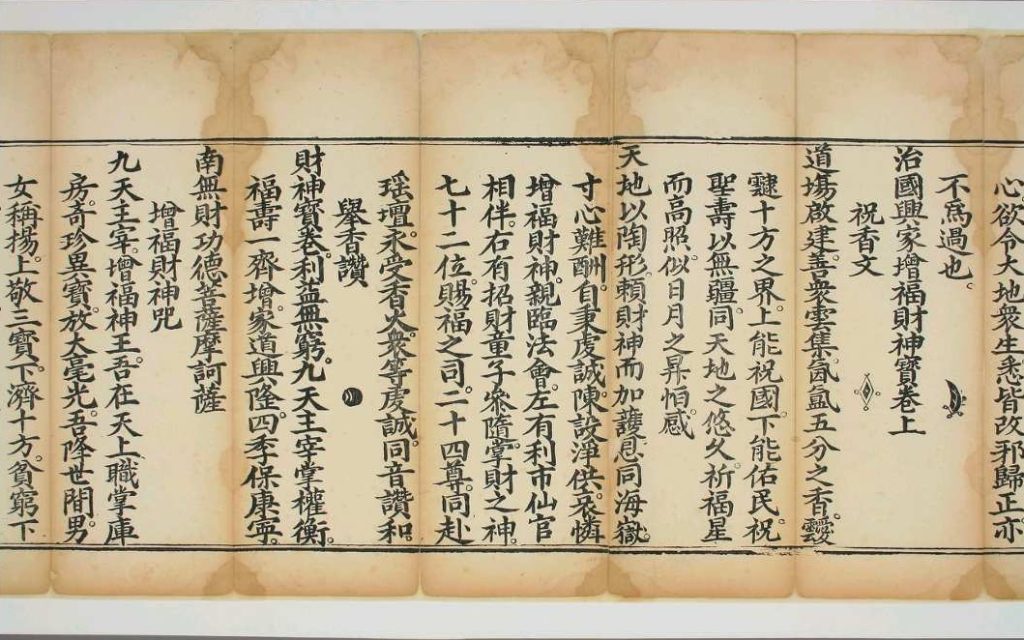

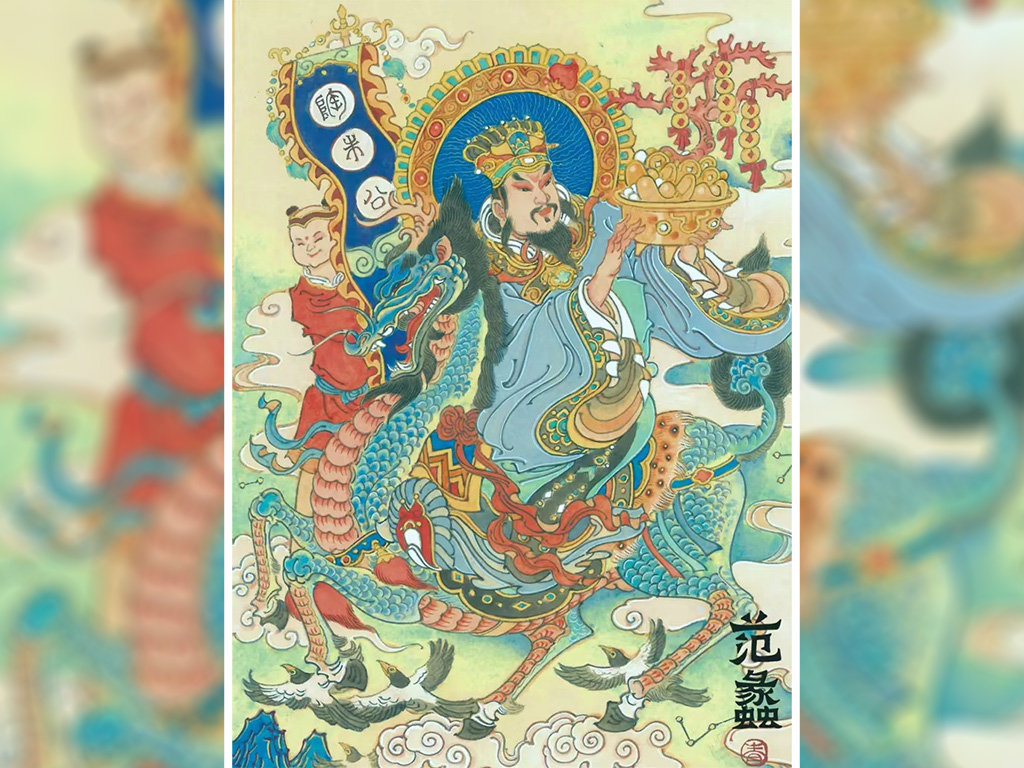

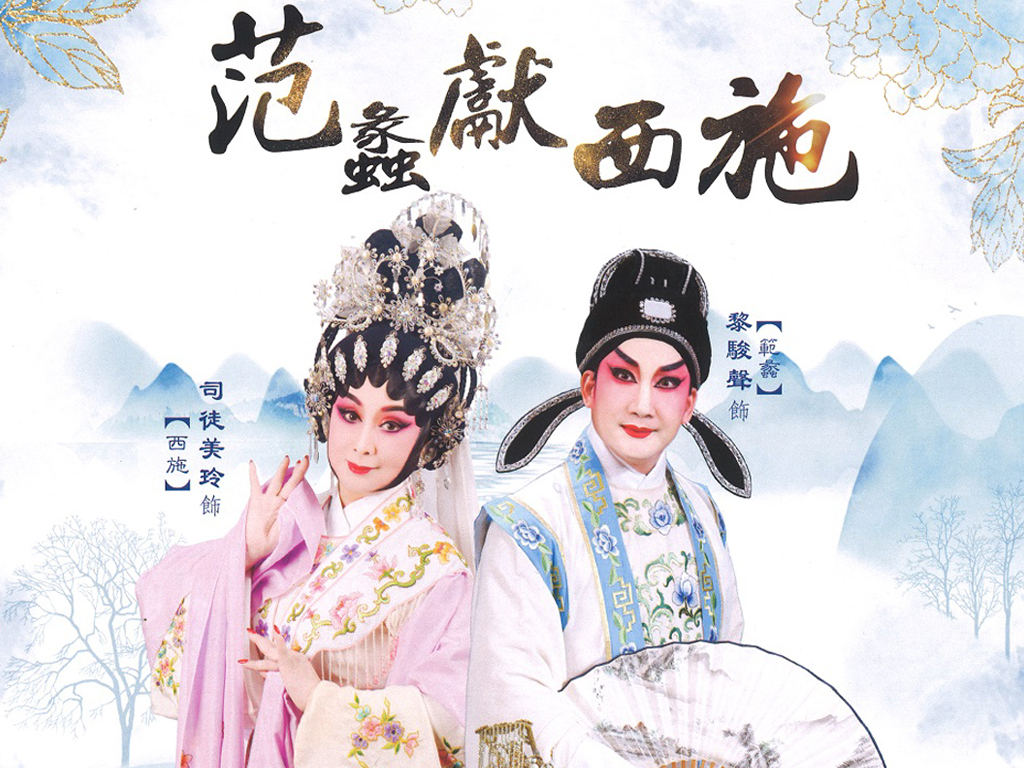

其宗教形象在道教中进一步升华。《太上老君说九天增福财神妙经》将其与比干、范蠡并列为“九天增福财神”的化身,尊为“岳府福善平施相公九天主宰增福财帛真君”,并传说他是太白金星转世或太上老君后裔。《许真君玉匣记》载,每年七月二十二为其“增福财神寿诞”,成为民间祭祀的重要日子。这些神化传说为其增添了神秘色彩,使其成为财富与福禄的象征。

治国兴家增福财神宝卷,康熙刊本

艺术化

李诡祖的艺术形象鲜明而统一。在木版年画和寺庙塑像中,他头戴朝冠,身着红袍,锦衣玉带,一手持如意象征吉祥,另一手捧元宝或聚宝盆寓意“招财进宝”,左右童子手持日月扇,象征“福禄双全”。其画面常伴有“青龙白虎吐元宝”“招财进宝”等细节,与“福、禄、寿、喜”四神并列,形成“五福临门”的吉祥寓意。作为“文财神”,他区别于武财神赵公明,更多体现文官清正与财富恩赐的结合,深受北方地区(山东、河北、东北)百姓与商户的供奉,与木版年画、庙会等民俗深度融合,形成跨阶层的信仰基础。

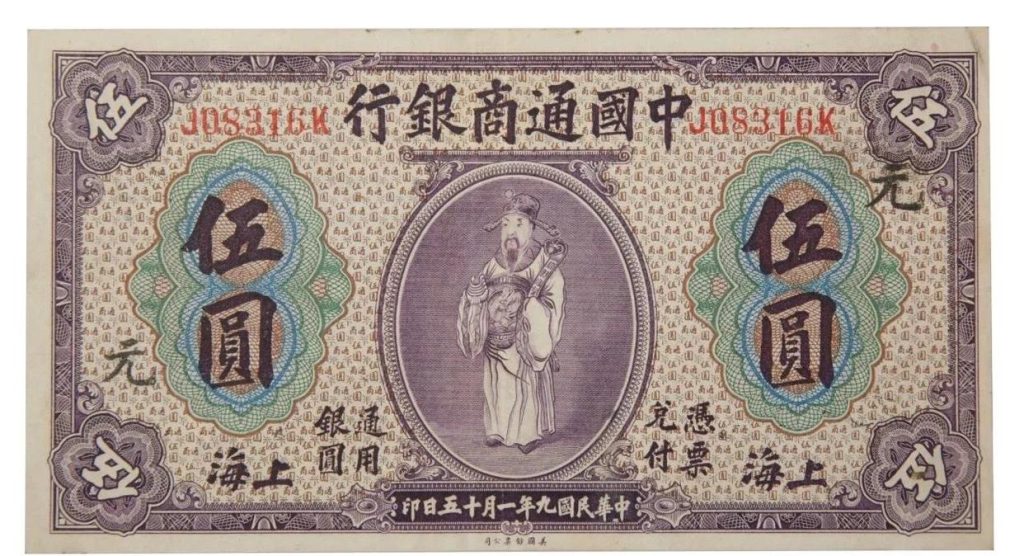

钞票上的财神

李诡祖的影响在清代与民国时期的货币文化中达到顶峰。清代银圆券中,他以白面长须、手持如意的形象成为财富象征的载体,其设计直接移植自木版年画中的经典造型,画面细节高度统一。到了民国九年(1920年),中国通商银行发行的上海伍圆银圆券首次明确采用李诡祖画像,使其成为登上官方钞票的财神。此设计延续了“福、禄、寿、喜”并列的传统,强化了“五福临门”的寓意。其清廉官员背景与“增福财神”的职能结合,不仅传递财富象征,还增强了民众对货币的信任感。这种“清官财神”的双重权威性,使其在货币文化中独具优势。

历史见证

李诡祖的民间崇拜以庙宇为中心。《曲周县志》记载,曲周县城内的“增福李公祠”(又称财神庙)始建年代不详,唐元因敕封而兴盛,明嘉靖年间由兵部官员王一鶚重修,清光绪二十四年(1898年)再次修葺。王一鶚在《增福李公祠记略》中称其死后灵验频显,祷告必应,嘉靖初年官方清理淫祠时因功德保留庙宇。其墓地则位于安上村,成为祭祀焦点。

文化意义

尽管正史中关于李诡祖的记载稀少,但其从北魏清官到“东北财神”的演变,承载了百姓对公正与富足的期盼。其形象通过历代封号、道德象征与艺术符号的融合,不仅成为北方信仰的代表,更在清代至民国的钞票设计中独占鳌头,体现了财富文化的正统性与普适性。

Post Comment