刘海蟾:全真派北五祖师,西北财神

全真派北五祖师

刘海蟾(?—?),原名刘操,字宗成,号海蟾子,五代燕山(今北京西南宛平)人,是道教全真派北五祖之一,同时也是民间信仰中的“西北财神”。他兼具历史人物的真实性与神话传说的神秘色彩,其生平横跨仕途、修行与神化,深受小商贩和手工业者崇拜。

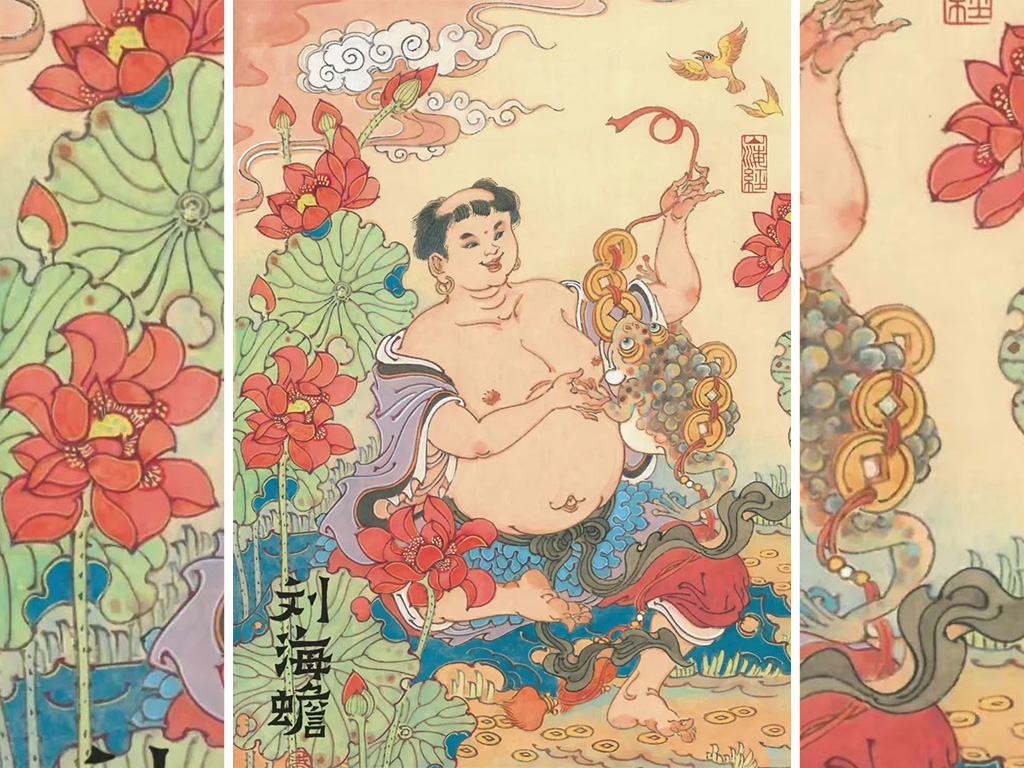

劉海戯蟾圖 石家莊文物馆

丞相/道士/仙人

刘海蟾生活在五代时期(907-960 AD),出生于燕山地区,曾以经义入仕,考中辽朝进士,官至燕主刘守光(911-914年在位)丞相,掌军政大权。刘守光是五代十国时期的割据君主,自称皇帝,刘海蟾在其政权下获封“丞相”头衔。此外,916年,他还被辽太祖阿保机任命为宰相,显示其仕途生涯的显赫。然而,这些头衔因政权非正统而合法性存疑。

他崇尚黄老之学,常与道士探讨玄理,渐生修道之志。据传,一日遇道人正阳子(钟离权)点化,以十枚铜钱与鸡蛋叠成塔状,警示“荣禄之危甚于垒卵”,促使他大悟,弃官隐遁终南山、华山修行。后遇吕洞宾授金丹秘法,改名刘玄英,最终丹成“尸解”飞升,传说顶现白气化鹤,乘金蟾登仙。

其历史真实性存在争议。正史无明确记载,生平多见于道教典籍如《神仙通鉴》及野史,部分文献甚至称其为金朝进士,与五代说相矛盾,显示其形象可能经过后世演绎。

道宗/受封/神化

刘海蟾在道教中地位崇高,被奉为全真道北五祖之一,与钟离权、吕洞宾等并列,传承丹鼎派法脉。他著有《还金篇》,阐述金丹修炼要旨,强调“清静无为”与金液还丹之法;另有《黄帝阴符经集解》,融合黄老思想与内丹理论,对全真教义影响深远。他与张无梦、陈希夷等为道友,弟子包括张紫阳、董凝阳等人。

其修行时间线存疑:若为吕洞宾(约8世纪)弟子,却活跃于10世纪初,需活约270年,可能系后世通过书籍或异象追认其师承。

元朝皇帝进一步巩固其地位,世祖忽必烈(1271-1294年在位)封其为“明悟弘道真君”,武宗铁穆耳(1307-1311年在位)加封“明悟弘道纯佑帝君”,这些死后追封的头衔强化了他的宗教权威,奠定其神格化基础。

元人畫 劉海蟾像 台湾故宫博物院

民间传说/人物符号

刘海蟾的民间形象以“刘海戏金蟾”为核心,俗语“刘海戏金蟾,一步一吐钱”广为流传。一种传说是,他以铜钱为饵钓起井中三足金蟾,传说其亲人为贪官,死后化作金蟾投入东海,归龙王管辖。刘海蟾得道后钓蟾出海,负于肩上,走一步吐一枚铜钱,周济穷人,奠定其财神形象。另一版本称金蟾为其父化身,体现孝道与救赎。

湖南常德则流传一则地方色彩浓厚的“刘海戏金蟾”故事。传说常德城内丝瓜井中有金蟾,每逢夜里吐出一道白光,直冲云霄,有道之人可乘此光升仙。井旁青年刘海,家贫如洗,为人厚道,侍母至孝,常上山砍柴,卖柴买米,与母亲相依为命。一日,山中狐狸修炼成精,化作美丽女子胡秀英,拦住刘海归路,要求成亲。婚后,胡秀英欲助刘海登天,吐出一粒白珠作饵,刘海垂钓于丝瓜井,金蟾咬饵而出,他乘势骑上蟾背,纵身一跃,羽化登仙。后人感其孝道,在丝瓜井旁建蟾泉寺,供奉刘海神像。

三足金蟾在神话中能夜产明珠,与财富和长生关联,其形象常现于年画、玉雕,与和合二仙、天官组合,寓意富贵吉祥。刘海蟾额前垂发造型被世俗化为“刘海”(后改称“瀏海”),成为文化符号。湖南常德学者周新国考证,“刘海戏金蟾”原型或出自后梁燕山府刘海蟾,后人将其拆分为“刘海”与“蟾”,逐渐演变。

西北财神主管偏财

刘海蟾被奉为“九路财神”中的“西北财神”,主管偏财,其定位源于多重因素。地域上,他出生于燕山,修道于西北名山如终南山、华山,陕西户县等地流传“刘海戏金蟾”传说,地方庙宇如刘海庙巩固其西北信仰根基。道教“五方五老”体系中,西北属“乾卦”,象征天、君、父,与其弃官修道的隐逸成仙形象契合。

明 吳偉畫劉海蟾 台湾故宫博物院

文化符号上,金蟾以“金”为食,吐纳金钱,五行中“金”对应西北,契合财富意象。西北地区干旱少水,蟾蜍被视为祈雨聚财祥瑞,刘海蟾以金蟾为伴,满足民众对水源与财富的双重诉求。元代重阳万寿宫存其诗碑《十方重阳万寿宫记》,湖南常德蟾泉寺等遗迹为其信仰提供实体依托。

他尤其受小商贩和手工业者崇拜,因其“偏财”职能与民间对意外之财的期盼相符。常德版传说中的孝道与狐仙情节,进一步丰富其亲民形象,使其信仰从西北扩展至南方。元朝皇帝的封号为其增添正统性,使其从道教修行者升华为财神象征。

刘海蟾相关典籍列表

| 典籍名称 | 类别 | 作者/整理者 | 朝代 | 内容简介 |

|---|---|---|---|---|

| 《还金篇》 | 道教典籍 | 刘海蟾(署名海蟾子) | 五代宋初 | 阐述金丹修炼理论,提出“金液还丹”与性命双修思想,奠定丹鼎派基础。 |

| 《黄帝阴符经集解》 | 道教典籍 | 刘海蟾(一说托名) | 宋初 | 融合黄老思想与内丹学说,注解《阴符经》修炼玄理。 |

| 《历世真仙体道通鉴》 | 道教典籍 | 赵道一 | 元代 | 卷四十九记载刘海蟾遇钟离权点化、弃官修道及终南山成仙事迹。 |

| 《新唐书·艺文志》 | 史志与杂记 | 北宋官方编修 | 北宋 | 最早提及刘海蟾著述的官方史志,著录“海蟾子元英《还金篇》”。 |

| 《春渚纪闻》 | 史志与杂记 | 何薳 | 北宋 | 收录刘海蟾修道传说,强调其与钟离权、吕洞宾的师承关系。 |

| 《续博物志》 | 史志与杂记 | 李石 | 南宋 | 补充刘海蟾丹成尸解、化鹤飞升等细节。 |

| 《列仙全传》 | 文学与民间传说 | 王世贞 | 明代 | 详述刘海蟾遇道人叠卵警世、终南山隐修及九路财神职能的传奇故事。 |

| 《神仙通鉴》 | 文学与民间传说 | 清代编纂 | 清代 | 记载刘海蟾两次遇仙(钟离权、吕洞宾)点化,称其为道教南宗祖师。 |

| 《十方重阳万寿宫记》 | 碑刻与地方志 | 元代碑刻 | 元代 | 陕西户县重阳万寿宫诗碑,记录刘海蟾修道经历与全真道传承体系。 |

| 《武陵藏珍》 | 碑刻与地方志 | 地方学者考证 | 近现代 | 湖南常德地方志,考证刘海蟾原型为后梁刘玄英,分析传说地域化演变。 |

备注

托名问题:部分典籍如《黄帝阴符经集解》存在托名可能,但核心思想与刘海蟾关联性被道教内部认可。

正史缺失:正史(如《旧五代史》《新五代史》)未明确记载其生平,道教文献与民间传说为主要考据来源。

地域差异:碑刻和地方志内容因地缘文化不同,对刘海蟾的职能与形象存在差异化记载(如西北财神与南方传说)。

刘海蟾的演变是历史、宗教与民俗交织的结果。生前,他从仕途高官转向修行者,死后获元朝皇帝追封,奠定道教地位;民间通过“刘海戏金蟾”传说,将其塑造成财神符号,湖南常德的地方故事为其增添孝道与浪漫色彩。其西北财神身份源于地域关联、道教方位体系及金蟾的文化意象,反映了中国信仰中实用性与神秘性的融合。从凡人到神祇,刘海蟾的故事展现了道教文化与民间需求的深刻共鸣。

Post Comment